「派遣の仕事って、時給はいいけど交通費が出ないから、結局パートと変わらないんじゃ…」

「求人票に『交通費支給』って書いてあるけど、上限はあるのかな?」

「一番安いルートで申請しないとダメ?新幹線や特急は使えるの?」

派遣の仕事を探すとき、多くの人が疑問に思うのが「交通費」の問題です。毎日の通勤にかかる費用だけに、支給されるかどうかは死活問題ですよね。かつて「派遣は交通費が出ないのが当たり前」と言われた時代もありましたが、その常識はもう過去のものです。

結論から言うと、現在の法律では、派遣社員にも原則として交通費が支給されなければなりません。

しかし、「原則」という言葉には、注意すべき点も隠されています。「全額支給なの?」「上限は?」「どうやって計算されるの?」といった具体的なルールを知らないと、思わぬ損をしてしまう可能性もあるのです。

この記事では、2020年の法改正で大きく変わった派遣の交通費事情をゼロから解説し、あなたが1円も損をしないための具体的な知識とチェックポイントを、余すところなくお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたは交通費に関するあらゆる疑問が解消され、自信を持って仕事選びや条件確認に臨めるようになっているはずです。

この記事で分かる7つのポイント

- 法改正で支給が原則に:「同一労働同一賃金」により、派遣先企業の正社員と不合理な待遇差をつけることが禁止され、交通費も支給対象となりました

- 支給方法は3パターン:①実費支給、②一律支給、③時給込みの3種類があり、主流は①の実費支給です

- 上限額の存在:「全額支給」とは限らず、「月額3万円まで」など派遣会社ごとに上限が定められていることが多いです

- 計算方法:最も経済的かつ合理的なルート(1ヶ月の定期代など)で計算されるのが一般的です

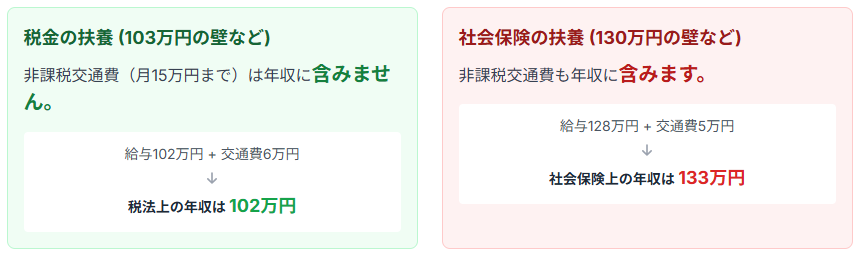

- 非課税枠をチェック:交通費は月15万円までなら所得税がかかりません。扶養内で働く場合も、この非課税交通費は「税金の壁(103万円の壁)」の計算には含まれません

- 社会保険の計算では注意:非課税交通費も「社会保険の壁(106万/130万円の壁)」の年収計算には含まれるため、扶養内で働きたい方は要注意です

- 必ず確認を:応募時・契約時には、支給の有無だけでなく、「支給方式」「上限額」「計算ルート」の3点を必ず確認しましょう

なぜ?「派遣は交通費が出ない」が過去になった理由

- 2020年4月施行の「パートタイム・有期雇用労働法」により「同一労働同一賃金」が導入されました

- 派遣先の正社員と派遣社員の間で不合理な待遇差をつけることが禁止されました

- 交通費(通勤手当)も「待遇」に含まれ、支給義務が明確化されました

「昔、派遣で働いた時は交通費なんて出なかったのに…」と感じる方もいるでしょう。なぜ状況は変わったのでしょうか。その背景には、国の大きな法改正がありました。

すべての始まり「同一労働同一賃金」という大改革

2020年4月1日に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」により、「同一労働同一賃金」という考え方が導入されました。これは、「同じ企業で、同じ仕事をしているのであれば、正社員と非正規社員(派遣、パート、契約社員など)の間で、給与や福利厚生に不合理な待遇差をつけてはいけない」というルールです。

この「待遇」の中には、基本給や賞与だけでなく、各種手当、そして通勤手当(交通費)も含まれます。派遣先企業の正社員に交通費が支給されているのであれば、そこで働く派遣社員にも交通費を支給しないのは「不合理な待遇差」にあたる、と明確に示されたのです。

この法改正以前は、派遣会社にとって交通費の支給は「任意」とされていたため、多くの派遣会社が交通費を支給していませんでした。しかし、法律で義務化されたことで、派遣業界全体で交通費支給が標準となったのです。

実際に、法改正前の2019年時点では交通費を支給していた派遣会社は全体の約30%程度でしたが、2021年以降は90%以上の派遣会社が何らかの形で交通費を支給するようになったという調査結果もあります。これは働く側にとって大きな前進と言えるでしょう。

派遣会社が対応すべき2つの方式:「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」

このルールに対応するため、派遣会社は以下のどちらかの方式で、派遣社員の待遇を決めることになりました。

- 派遣先均等・均衡方式: 派遣先の正社員の待遇と、すべての項目(給与、賞与、交通費、福利厚生など)を同じレベルに合わせる方式。派遣先企業ごとに条件が異なるため、管理が複雑になる傾向があります。

- 労使協定方式: 派遣会社と労働者の代表が協定を結び、一定の基準(同種の業務に従事する一般労働者の賃金)以上の待遇を確保する方式。派遣先が変わっても一定の待遇が保証されるメリットがあります。

少し専門的で難しく聞こえますが、ポイントは「どちらの方式であっても、交通費は支給されなければならない」とされている点です。現在、ほとんどの派遣会社は「労使協定方式」を採用しており、この方式の中で交通費を支給しています。

労使協定方式を採用している場合、派遣会社は毎年「労使協定書」を作成し、その中で交通費の支給ルールを明示する必要があります。派遣スタッフとして働く際には、この労使協定の内容を確認する権利がありますので、不明点があれば遠慮なく派遣会社に質問しましょう。

主婦であるあなたはどのタイプ?交通費の3つの支給パターンと計算方法

- 実費支給方式:実際の通勤費を支給する最も一般的な方法(上限あり)

- 一律支給方式:距離に関わらず全員に同額を支給する方法

- 時給込み方式:交通費相当額を時給に含めて支払う方法(減少傾向)

「交通費支給」と一口に言っても、その中身は派遣会社によって様々です。主な3つのパターンを理解し、自分のケースがどれに当てはまるか確認しましょう。

パターン1:最も安心「実費支給方式」

あなたの自宅から派遣先までの通勤にかかる費用を、実費で支給する方法です。最も一般的で、働く側にとっては一番公平で安心できる方式と言えるでしょう。

自宅の最寄り駅から派遣先の最寄り駅までの「最も経済的かつ合理的なルート」の通勤費で計算されるのが基本です。多くの場合、1ヶ月または3ヶ月の定期代として支給されます。日割りで計算されるケースは稀です。

例えば、自宅から派遣先まで電車で3駅、1ヶ月定期が8,000円の場合、毎月8,000円が交通費として支給されます。ただし、同じ区間でも複数のルートがある場合は、最も安いルートが基準となることが一般的です。

派遣会社ごとに「月額〇〇円まで」という上限が定められていることがほとんどです。大手派遣会社では月額3万円を上限としているところが多いようです。中には月額5万円まで支給する派遣会社もありますが、逆に月額1万5千円までというケースもあります。

遠方から通勤する場合、この上限額が非常に重要になります。例えば、実際の通勤費が月額3万5千円かかるのに上限が3万円の場合、毎月5千円は自己負担となってしまいます。

派遣会社に登録する際や、仕事が決まった際に、通勤ルートを申告します。派遣会社のシステム上で、駅名を入力して検索・登録する形式が主流です。大手派遣会社の多くは、駅すぱあとなどの乗換案内システムと連携しており、自動的に最安ルートが計算される仕組みになっています。

申請時には定期券の購入証明や領収書の提出を求められることは通常ありませんが、派遣会社によっては初回のみ提出を求めるケースもあります。

パターン2:計算がシンプル「一律支給方式」

通勤距離や実際の費用に関わらず、全員に同じ金額を支給する方法です。

- メリット: 計算がシンプルで分かりやすい。近隣に住んでいて実際の交通費が支給額より安い場合は、少し得をすることになります。例えば、実際の交通費が月7,000円なのに一律10,000円支給される場合、差額の3,000円は実質的な収入増となります。

- デメリット: 遠方から通勤していて、実際の交通費が支給額を上回る場合は、自己負担が発生し損をしてしまいます。例えば、実際の交通費が月15,000円かかるのに一律10,000円しか支給されない場合、毎月5,000円の持ち出しとなります。

一律支給方式を採用している派遣会社は、実費支給方式に比べると少数派ですが、中小規模の派遣会社や、特定の業種に特化した派遣会社で見られることがあります。この方式の場合、派遣先を選ぶ際には、できるだけ自宅から近い職場を選ぶことが経済的に有利になります。

パターン3:注意が必要!「時給込み方式」

交通費を別途支給するのではなく、あらかじめ交通費相当額を時給に上乗せして支払う方法です。

見極めのポイント: 周辺の同じような仕事の求人と比べて、明らかに時給が高い場合は、このパターンの可能性があります。求人票に「交通費込み」「交通費含む」という記載があれば、間違いなくこの方式です。

遠方の人ほど不利: 通勤に費用がかからない人(徒歩圏内など)には有利ですが、遠方から通う人は実質的な時給が下がってしまいます。例えば、時給1,700円(交通費込み)で、実際の交通費が時給換算で200円相当の場合、実質時給は1,500円ということになります。

残業代や社会保険料に影響: 時給自体が高くなるため、残業代の単価も上がりますが、同時に社会保険料の計算基準となる報酬額も高くなるため、保険料の負担が少し増える可能性があります。

法改正後は、どの方式であっても「交通費分はこれだけですよ」と明確に分けることが求められるため、純粋な「時給込み」は減少しつつありますが、応募時にはしっかり確認が必要です。特に、労使協定で「時給に交通費相当額として〇〇円を含む」と明記されていることが重要です。

意外と知らない!交通費と「税金」「社会保険」の深い関係

- 交通費は月15万円まで非課税(公共交通機関利用の場合)

- 税金の扶養(103万円の壁)には交通費は含まれない

- 社会保険の扶養(130万円の壁)には交通費も含まれる

交通費は、毎月の給与明細に載ってくる大切なお金です。だからこそ、税金や社会保険の計算にどう影響するのか、扶養内で働きたい主婦は特に正しく理解しておく必要があります。

【朗報】交通費は月15万円まで「非課税」。税金はかからない!

電車やバスなどの公共交通機関を利用して通勤している場合、交通費は月額15万円まで所得税がかかりません(非課税)。ほとんどの派遣社員の交通費はこの範囲に収まるため、「交通費のせいで所得税が増えることはない」と考えてOKです。

この非課税制度は、通勤にかかる実費を補填するという交通費の性質を考慮したものです。給与明細を見ると、「課税支給」の欄と「非課税支給」の欄が分かれており、交通費は「非課税支給」の欄に記載されているはずです。

ただし、この非課税枠は公共交通機関を利用した場合の規定です。自家用車通勤の場合は、距離に応じて非課税限度額が異なります(例:片道2km未満は全額課税、2km以上10km未満は月4,200円まで非課税など)。自動車通勤を検討している方は、この点も確認しておきましょう。

扶養内で働く主婦必見!「税金の壁」と「社会保険の壁」での扱いの違い

ここが最も重要なポイントです。交通費は、「税金の扶養」と「社会保険の扶養」で、年収に含まれるかどうかの扱いが全く異なります。

非課税の交通費は、年収に【含みません】。

例: 給与102万円+交通費6万円=合計108万円の場合でも、税法上の年収は102万円と見なされ、103万円の壁は超えていないことになります。

これは、源泉徴収票の「支払金額」欄には交通費が含まれていないことからも確認できます。配偶者控除や配偶者特別控除を受けるための年収判定では、この「支払金額」の数字が基準となります。

非課税の交通費も、報酬の一部と見なされ、年収に【含みます】。

例: 給与128万円+交通費5万円=合計133万円の場合、社会保険上の年収は133万円と見なされ、130万円の壁を超えてしまいます!これにより、夫の扶養から外れ、自分で社会保険に加入する義務が生じます。

この違いを知らないと、「給与は130万円未満に抑えたのに、扶養から外れてしまった…」という悲劇が起こりかねません。扶養内での勤務を希望する方は、必ず交通費を含めた総額で年収を管理するようにしましょう。

特に、106万円の壁(従業員101人以上の企業で月額88,000円以上など)の適用を受ける方は、月々の収入を細かく管理する必要があります。月額88,000円というのは、交通費を含んだ金額ですので、例えば交通費が月5,000円の場合、給与は83,000円以内に抑える必要があります。

➡️ 扶養の壁について、もっと詳しく計算したい方はこちらの記事へ!

【4. 扶養内派遣の年収計算シミュレーター|103万・130万の壁を完全理解】

これってOK?派遣の交通費「あるある」Q&A

交通費のルールは細かく、判断に迷うケースも多いもの。よくある疑問をQ&A形式で一気に解決します!

Q1. 一番安いルートじゃないとダメ?少し高いけど早いルートで申請したい!

A1. 原則として「最も経済的かつ合理的なルート」が基準となります。極端に遠回りなルートや、必要のない特急・グリーン車の利用は認められないことがほとんどです。

ただし、乗り換えが少なく時間も大幅に短縮されるなど、合理的な理由があれば認められるケースもあります。例えば、最安ルートが乗り換え3回で1時間30分かかるのに対し、少し高いルートなら乗り換え1回で1時間という場合、後者が認められる可能性は十分にあります。

まずは派遣会社の担当者に正直に相談してみましょう。通勤時間の大幅な短縮や、乗り換えの負担軽減といった合理的な理由を説明できれば、理解してもらえることも多いです。

Q2. 新幹線や特急での通勤は認められますか?

A2. 派遣先が遠方で、新幹線通勤などを認めている企業であれば、派遣社員にも適用される可能性は十分にあります。

ただし、派遣会社と派遣先との間の取り決めによりますので、必ず事前の確認が必要です。自己判断で利用するのは絶対にやめましょう。

実際に、地方から都市部への新幹線通勤を認めている派遣案件も存在します。例えば、静岡から東京への新幹線通勤、大阪から名古屋への新幹線通勤などのケースです。ただし、これらの場合でも上限額(月額5万円や7万円など)が設定されていることが一般的です。

Q3. 自転車や徒歩で通勤する場合、交通費はもらえますか?

A3. もらえません。交通費は、あくまで公共交通機関や自家用車などを利用した際に発生する実費を補填するものです。

ただし、派遣会社によっては、距離に応じて「駐輪場代」を支給してくれる場合もあります。自転車通勤を検討している方は、駐輪場代の支給の有無について確認してみるとよいでしょう。

また、自転車通勤の場合でも、通勤用の自転車購入費用や修理費用は交通費としては認められませんが、一部の派遣会社では福利厚生の一環として補助してくれるケースもあります。

Q4. 通勤途中に事故にあった場合、労災は適用されますか?

A4. はい、適用されます。合理的なルートで通勤している限り、通勤中の事故は「通勤災害」として労災保険の対象となります。

だからこそ、派遣会社に正しい通勤ルートを申告しておくことが非常に重要なのです。申告していないルートで事故にあった場合、労災認定が難しくなる可能性があります。

通勤災害として認められるには、「住居と就業場所との往復」であること、「合理的な経路及び方法」であることが条件です。例えば、帰宅途中に映画を見に行って事故にあった場合などは、通勤災害とは認められません。

Q5. 派遣先から、急に別の事業所へ応援に行くよう頼まれました。その交通費は出ますか?

A5. はい、それは「通勤」ではなく「業務上の移動」にあたるため、業務交通費として別途支給されます。

派遣先で精算する場合と、一度立て替えて派遣会社に請求する場合があります。必ず事前に精算方法を確認し、領収書をもらっておきましょう。

業務交通費の場合、通常の通勤交通費の上限とは別枠で支給されることが一般的です。また、タクシー利用が認められるケースもありますので、急な移動が発生した際は、まず派遣会社の担当者に連絡して指示を仰ぐことが大切です。

Q6. 派遣会社に「うちは交通費は出ません。その分、時給を高くしています」と言われました。これってアリ?

A6. いわゆる「時給込み方式」ですが、同一労働同一賃金のルール上、「通常の賃金」と「交通費に当たる部分」が明確に区分されている必要があります。

例えば、労使協定で「交通費は時給に〇〇円含める」と明確に定められていれば適法ですが、単に「交通費は出ない」と言うだけでは不適切な可能性があります。もし納得できない場合は、なぜ交通費が別途支給されないのか、根拠(労使協定など)をしっかり確認しましょう。

労使協定を見せてもらう権利はありますので、「労使協定の該当箇所を見せてください」と依頼することも可能です。適切な説明がなされない場合は、他の派遣会社への登録も検討した方がよいでしょう。

Q7. 交通費が上限を超えてしまい、毎月足が出ています。どうにかなりませんか?

A7. まずは派遣会社の担当者に相談してみましょう。事情によっては上限額の引き上げを検討してくれる可能性もゼロではありません。

それが難しい場合は、より上限額の高い派遣会社や、交通費込みで時給が非常に高い仕事を探す、といった選択肢も視野に入れる必要があります。

また、在宅勤務(テレワーク)が可能な派遣の仕事を探すという選択肢もあります。週に数日の出社であれば、交通費の負担も大幅に軽減されます。最近では、フルリモートや週1〜2日出社の派遣案件も増えていますので、探してみる価値はあるでしょう。

まとめ:賢い派遣ワーカーは「交通費」で損をしない!

交通費は、時給と同じくらい重要な、あなたの待遇の一部です。「派遣だから交通費は出ない」という古い常識は捨て、法律があなたの味方であることを知り、正当な権利を主張しましょう。

仕事を選ぶ際には、時給の高さだけで判断せず、以下の3点を必ず確認する癖をつけてください。

- 交通費の支給方式はどれか?(実費か、一律か、時給込みか)

- 実費支給の場合、上限額はいくらか?

- 自分の通勤費が、上限額に収まるか?

そして、扶養内で働きたい方は、年収を「交通費込み」の総額で管理することを絶対に忘れないでください。税金の壁と社会保険の壁で交通費の扱いが異なることを理解し、特に社会保険の扶養判定では交通費も含めて計算する必要があることを肝に銘じておきましょう。

派遣会社を選ぶ際には、交通費の上限額も重要な比較ポイントです。同じような時給の求人であれば、交通費の上限が高い派遣会社を選ぶことで、実質的な手取り額が大きく変わってきます。また、定期的に労使協定の内容を確認し、交通費の支給ルールに変更がないかチェックすることも大切です。

この知識が、あなたが経済的にも精神的にも、より豊かに働くための一助となることを願っています。

➡️ 【子育てママが派遣で月10万稼ぐ完全マニュアル】

➡️ 【1. 派遣とパート、どっちが主婦におすすめ?メリット・デメリット徹底比較】

➡️ 【5. 派遣社会保険の仕組み|130万円超えで発生する費用を試算】

派遣の交通費に関するよくある質問

参考URL一覧

- 厚生労働省「同一労働同一賃金特集ページ」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

- 厚生労働省「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(派遣労働者)」https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000501271.pdf

- 国税庁「No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2582.htm

- 日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったときの手続き」https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20141202.html