「来月の保護者会、有給を取って参加したいけど、派遣だから言い出しにくい…」「働き始めて半年。私って、有給休暇をもらえているのかな?」「子どもが熱を出した!休んだら迷惑がかかるし、契約更新に響くかも…」

子育てをしながら働くママにとって、「休みを取れるかどうか」は死活問題です。特に、立場が弱いと思われがちな派遣社員は、「休みたい」の一言が言えずに、無理をしてしまっている方も多いのではないでしょうか。

もしあなたが、有給休暇のことで少しでも悩んだり、不安に感じたりしているなら、まずこれだけはお伝えさせてください。

有給休暇は、法律で定められた、あなたに与えられた正当な権利です。

派遣社員であろうと、パートであろうと、正社員であろうと、その権利に一切の違いはありません。大切なのは、あなたがその「ルール」を正しく知り、自信を持って活用することです。

この記事では、派遣社員の有給休暇の仕組みという基本のキから、具体的な付与日数の計算方法、そして子どもの学校行事や急な病気の際に、円満に休暇を取得するための「伝え方の極意」まで、あなたの知りたい情報をすべて網羅しました。

この記事は、あなたがお仕事と家庭を両立させるための「お守り」です。ぜひ最後まで読み、いざという時に備えてください。

この記事のポイント

- 有給は法律上の権利:派遣社員でも条件(6ヶ月勤務・8割出勤)を満たせば必ずもらえます

- 付与日数の計算:フルタイムなら半年で10日。その後1年ごとに日数が増え、最大で年20日付与されます

- 管理は「派遣会社」:有給休暇の付与や管理を行うのは、実際に働く派遣先ではなく、雇用主である派遣会社です

- 申請先も「派遣会社」:休暇の申請は、まず派遣会社の担当者に行うのが基本ルールです

- 取得理由は自由:「私用のため」でOK。子どもの行事や病気などを正直に伝える必要はありません

- 時季変更権:会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、取得日を変更するようお願いできますが、拒否はできません

- 年5日の取得義務:働き方改革により、会社側は年10日以上有給が付与された労働者に、年5日の有給を取得させることが義務付けられています

- 契約更新と有給:派遣先が変わっても、同じ派遣会社との雇用契約が継続していれば、有給の勤続年数はリセットされません

ステップ1:派遣の有給休暇は誰がくれて、いつからもらえる?

まず、派遣社員の有給休暇の「大前提」を理解しましょう。ここを間違えると、誰に何を相談すればいいのか分からなくなってしまいます。派遣社員の有給休暇に関する基本的なルールとして、雇用主である派遣会社が付与の義務を負うこと、付与される条件はわずか2つであること、そして出勤率の計算方法を正しく理解することが重要です。このセクションでは、派遣社員が有給休暇をもらうための基礎知識を、わかりやすく解説します。

有給休暇をくれるのは「派遣会社」。派遣先ではありません!

派遣社員の働き方は、「雇用主(給料をくれる会社)」と「勤務先(実際に働く会社)」が異なるのが特徴です。そして、有給休暇を付与する義務があるのは、あなたを雇用している「派遣会社(派遣元)」です。

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結び、その上で派遣先企業で業務を行います。給与の支払いや社会保険の手続き、そして有給休暇の管理など、すべての労務管理は派遣会社が担当します。派遣先企業は、あなたに業務の指示を出す立場ではありますが、雇用関係にはありません。

「職場の〇〇さんは休んでいいって言ったのに、派遣会社の担当者にダメって言われた…」というトラブルが起こるのは、この関係性を理解していないことが原因です。有給に関するすべての管理・申請の窓口は、派遣会社であると覚えておきましょう。

実際の職場で休暇の相談をすることは、日常的なコミュニケーションとして自然なことですが、最終的な承認権限は派遣会社にあります。派遣先の上司に伝えるだけでなく、必ず派遣会社の担当者にも正式な申請を行う必要があります。

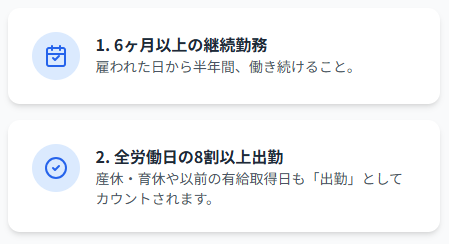

付与される条件はたった2つ!

有給休暇がもらえる条件は、労働基準法第39条で明確に定められています。この条件は、派遣社員も正社員もパートタイマーも、すべての労働者に共通です。

- 雇入れの日から6ヶ月間、継続勤務していること

- その期間の全労働日の8割以上に出勤していること

この2つさえクリアしていれば、あなたの雇用形態が何であれ、有給休暇は自動的に発生します。特別な申請は必要ありません。会社側が「有給を付与します」という手続きをしなくても、法律上、条件を満たした時点で有給休暇を取得する権利が発生しているのです。

「継続勤務」とは、雇用契約が切れ目なく続いている状態を指します。派遣社員の場合、同じ派遣会社との契約が続いていれば、派遣先が変わっても継続勤務とみなされます。この点については、後ほど詳しく解説します。

また、「全労働日」とは、あなたが働く予定だった日のことです。週5日勤務なら週5日が、週3日勤務なら週3日が「全労働日」となります。この全労働日のうち、8割以上に出勤していれば条件クリアです。

「8割以上の出勤」ってどう計算するの?

「子どもが熱を出して、何回か休んじゃった…」と不安になる方もいるかもしれません。でも大丈夫です。「出勤率」の計算では、以下の日は「出勤した日」として扱われるため、意外と8割のハードルはクリアしやすいのです。

業務上のケガや病気で休業した日は、出勤扱いになります。通勤中の事故や、職場での業務が原因で負ったケガや病気による休業は、労働者に責任がないため、出勤率の計算から除外されます。

産前産後休業、育児休業、介護休業を取得した日も、出勤扱いです。これらの休業は法律で認められた権利であり、休業したことで不利益を被らないよう保護されています。育児休業中も勤続年数は継続しているため、復帰後の有給付与に影響しません。

すでに取得した有給休暇の日も、当然ながら出勤扱いです。有給を使ったことで、次の有給付与に不利になることはありません。安心して有給を活用できます。

一方、私傷病による欠勤や、私用での遅刻・早退は、出勤率の計算に影響します。ただし、多少の欠勤があっても8割という基準は比較的クリアしやすい数字です。例えば、月に20日の勤務日がある場合、16日以上出勤していれば8割を満たします。

ステップ2:主婦である私は有給って何日もらえるの?

では、具体的にあなたがもらえる有給休暇の日数を計算してみましょう。働き方(週の労働日数)によって付与される日数が変わってきます。このセクションでは、フルタイム勤務とパートタイム勤務のそれぞれのケースについて、勤続年数ごとの付与日数を詳しく解説します。また、派遣先が変わった場合の有給の扱いについても、重要なポイントをお伝えします。

フルタイム(週5日勤務)の場合の付与日数

週5日以上、または週の所定労働時間が30時間以上の場合は、フルタイム扱いとなり、以下の日数が付与されます。最も一般的なケースですので、しっかり確認しておきましょう。

| 継続勤務年数 | 付与される日数 | 累計日数 |

|---|---|---|

| 6ヶ月 | 10日 | 10日 |

| 1年6ヶ月 | 11日 | 21日 |

| 2年6ヶ月 | 12日 | 33日 |

| 3年6ヶ月 | 14日 | 47日 |

| 4年6ヶ月 | 16日 | 63日 |

| 5年6ヶ月 | 18日 | 81日 |

| 6年6ヶ月以上 | 20日 | 101日〜 |

例えば、2024年4月1日に働き始めた場合、半年後の2024年10月1日に10日間の有給が付与されます。そして、その1年後の2025年10月1日には、新たに11日間が付与される、という仕組みです。

付与のタイミングは「基準日」と呼ばれ、最初は雇入れから6ヶ月後、その後は1年ごとに訪れます。基準日が来るたびに、自動的に新しい有給が付与されます。前年度に使わなかった有給は、2年間有効なので繰り越すことができます。ただし、3年目には時効で消滅してしまうため、計画的に消化することが大切です。

累計日数を見ると、勤続年数が長くなるほど多くの有給を保有できることがわかります。6年6ヶ月以上勤務すると、毎年20日ずつ付与され、前年度の残りと合わせれば、最大40日分の有給を保有できることになります。

パートタイム(週4日以下)の場合の付与日数

週の勤務日数が4日以下、かつ週の所定労働時間が30時間未満の場合は、「比例付与」という形で、労働日数に応じた有給休暇が与えられます。パートタイム勤務だからといって、有給がもらえないわけではありません。

| 勤続年数 | 週4日勤務 | 週3日勤務 | 週2日勤務 | 週1日勤務 |

|---|---|---|---|---|

| 6ヶ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |

| 1年6ヶ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |

| 2年6ヶ月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |

| 3年6ヶ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 |

| 4年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |

| 5年6ヶ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |

| 6年6ヶ月以上 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |

週3日勤務の場合でも、半年働けば5日間の有給がもらえるのです。週2日勤務なら3日、週1日勤務でも1日の有給が付与されます。働く日数が少なくても、条件を満たせば必ず有給休暇を取得する権利があることを覚えておきましょう。

この比例付与の仕組みは、パートタイマーや短時間労働者の権利を保護するために設けられています。フルタイムと同じ日数ではありませんが、働く日数に応じた公平な付与がなされるよう、法律で定められているのです。

なお、週によって勤務日数が変動する場合は、年間の所定労働日数で判断します。年間の所定労働日数が216日以上ならフルタイム扱い、それ以下の場合は該当する区分で比例付与されます。詳細は派遣会社に確認しましょう。

【超重要】派遣先が変わっても、有給はリセットされない!

「3ヶ月更新の仕事で、次の派遣先が決まるまで1週間空いちゃった。有給はゼロからやり直し?」いいえ、そんなことはありません。派遣先(勤務先)が変わったとしても、派遣会社との雇用契約が継続している限り、勤続年数は通算されます。

多くの派遣会社では、契約終了後、一定期間内(例えば1ヶ月以内)に次の仕事が決まれば、雇用契約は継続しているとみなされます。このルールのおかげで、短期の仕事を繰り返す派遣社員でも、勤続年数を積み上げて有給日数を増やすことができるのです。

この「一定期間」の定義は派遣会社によって異なるため、担当者に確認しておきましょう。一般的には1ヶ月以内が多いですが、会社によっては2ヶ月、3ヶ月といった猶予期間を設けている場合もあります。

また、派遣会社を変更した場合は、残念ながら勤続年数はリセットされます。新しい派遣会社との雇用契約は、新たなスタートとなるため、また6ヶ月間働いてから有給が付与されることになります。派遣会社を変更する際は、このことも考慮に入れて判断しましょう。

派遣先企業が変わっても有給が継続するという仕組みは、派遣社員にとって非常に重要な権利です。せっかく積み上げた有給日数が、派遣先が変わるたびにゼロになってしまっては、安心して働けません。この制度があるからこそ、派遣という働き方でも、長期的なキャリアを築くことができるのです。

ステップ3:実践編|子どもの行事・急病時に、円満に有給を取る方法

ルールを理解したところで、次はいよいよ実践です。どうすれば角を立てずに、スムーズに休暇を取得できるのでしょうか。ここでは、申請の基本的な流れと、予定がわかっている場合と急な欠勤が必要な場合の2つのケースに分けて、具体的な伝え方をお伝えします。

申請の基本フローと「誰に」「いつ」言うか

円満な休暇取得の鍵は、報告の順番とタイミングにあります。以下の3つのステップを守ることで、トラブルを避け、スムーズに休暇を取得できます。

【ステップ1】最優先:派遣会社の担当者へ連絡

「〇月〇日の保護者会のため、お休みをいただきたいのですが可能でしょうか」と、まずは派遣会社の担当者に相談・申請します。電話でもメールでも構いませんが、緊急の場合は電話が確実です。この時点で、有給休暇を使いたい旨も明確に伝えましょう。

【ステップ2】派遣会社から派遣先への連絡

あなたの申請を受け、派遣会社の担当者が派遣先の指揮命令者(あなたの上司)に連絡し、承認を得てくれます。この段階では、あなたは待機するだけで大丈夫です。派遣会社が派遣先との調整を行ってくれます。

【ステップ3】事後報告:派遣先の指揮命令者へ

派遣会社からOKが出たら、「〇月〇日ですが、派遣元の〇〇さん(担当者)にもご了承いただき、お休みをいただくことになりました。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします」と、自分からも一言伝えておくと、より丁寧な印象になります。

勝手に派遣先の上司にだけ伝えて休んでしまうと、「聞いていない」と派遣会社とのトラブルになる可能性があるので、必ずこの順番を守りましょう。派遣先の上司がどれだけ快諾してくれたとしても、正式な承認は派遣会社から得る必要があります。

【ケース1】保護者会など、予定がわかっている場合

学校行事など、あらかじめ日程がわかっている場合は、わかった時点ですぐに派遣会社の担当者に相談するのが鉄則です。1ヶ月前など、余裕を持って伝えれば、業務の調整もしやすく、ほぼ100%希望通りに取得できます。

早めの相談が円満な休暇取得につながります。急な申請よりも、事前に予定を共有しておくことで、派遣先も派遣会社も対応がしやすくなります。「この人は計画的に動いてくれる」という信頼にもつながります。

「お疲れ様です。〇〇です。ご相談なのですが、来月の〇月〇日(水)の午後、子どもの小学校で保護者会がありまして、半日お休み(または時間休)をいただくことは可能でしょうか? 有給を使わせていただけると大変助かります。」

このように、具体的な日時と理由を簡潔に伝え、有給休暇を使いたい意思を明確にすることがポイントです。理由は「私用のため」でも構いませんが、子どもの学校行事であることを伝えた方が、理解を得やすい場合もあります。

半日休暇や時間休が使えるかどうかは、派遣会社の就業規則によります。対応可能であれば、午前だけ、午後だけといった柔軟な休み方ができるので、確認してみる価値があります。

【ケース2】子どもの急な発熱など、緊急の場合

朝起きたら子どもがぐったり…ワーママなら誰にでも起こりうることです。慌てず、落ち着いて対応しましょう。緊急時こそ、正しい手順と誠実な態度が重要です。

対応の流れ

- 始業時間前のできるだけ早い時間に、まず派遣会社に電話で連絡(メールやチャットだけでなく、電話一本入れるのがマナーです)

- 次に、派遣先の指揮命令者にも電話で連絡(担当者によっては「派遣先への連絡もこちらでやります」と言ってくれる場合もありますが、自分からも入れる方が確実で丁寧です)

「おはようございます。本日勤務予定の〇〇です。朝早くに申し訳ありません。実は、子どもが昨晩から熱を出してしまい、今朝も39度ありまして…。大変申し訳ないのですが、本日は急遽お休みをいただくことは可能でしょうか。取得できるのであれば、有給休暇を充てていただけると幸いです。」

「おはようございます。派遣社員の〇〇です。朝早くに申し訳ありません。実は、子どもが熱を出してしまい、本日お休みをいただくことになりました。派遣元の〇〇さんには連絡済みです。急なことで大変ご迷惑をおかけし、申し訳ありません。業務の引き継ぎ事項ですが…(簡潔に伝える)。」

重要なのは、休むことへの罪悪感ではなく、迷惑をかけることへのお詫びと、休みを調整してくれることへの感謝の気持ちを伝えることです。子どもの病気は誰にでも起こりうることであり、それ自体を申し訳なく思う必要はありません。ただ、急な欠勤で業務に支障が出ることへの配慮は忘れずに示しましょう。

可能であれば、引き継ぎ事項や緊急連絡先を伝えておくと、より安心です。「午後には状況を連絡します」など、次の連絡のタイミングを伝えておくのも良いでしょう。

知は力なり!有給休暇にまつわる法律と豆知識

法律を知っておくことで、あなたはもっと強くなれます。いざという時のために、知識の武器を身につけておきましょう。このセクションでは、会社の時季変更権の正しい理解、働き方改革による取得義務化、有給の有効期限、そして給料の扱いについて解説します。

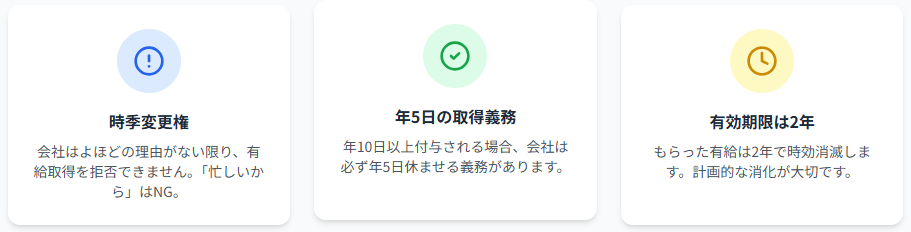

会社は有給を断れる?「時季変更権」の正しい理解

原則として、会社は労働者が申請した有給を拒否できません。労働基準法により、労働者には有給休暇を取得する権利があり、会社はこれを妨げることができないのです。ただし、唯一の例外として「時季変更権」という権利が会社側に認められています。

これは、「その日に休まれると、事業の正常な運営を妨げる」場合に限り、「別の日にお願いできないか?」と取得日を変更してもらう権利です。あくまで「日付の変更をお願いする」権利であって、「有給の取得そのものを拒否する」権利ではありません。

具体的には、以下のような非常に限定的な状況を指します。

- 代わりの人員が誰もいないのに、大規模なイベントやプロジェクトの納期と重なった

- 同じ部署の全員が同じ日に休みを申請した

- 年末年始や決算期など、業務が集中する時期で、どうしても人手が必要

「忙しいから」「人手が足りないから」といった漠然とした理由で、会社が時季変更権を使うことは認められません。もし理不尽な理由で休みをずらすよう言われた場合は、派遣会社の担当者にはっきりと相談しましょう。

また、子どもの急な病気など、やむを得ない事情での当日の休暇申請に対しては、時季変更権を行使することは実質的に不可能です。「別の日に」と言われても、子どもの病気を別の日に変更することはできないからです。

2019年からスタート!「年5日の有給取得義務化」とは?

働き方改革の一環で、2019年4月から、「年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、会社は年5日、時季を指定して有給を取得させなければならない」というルールができました。

これは、休みを取りにくい雰囲気の職場でも、確実に休めるようにするための制度です。派遣社員ももちろん対象です。もし、派遣会社から「そろそろ有給を5日消化してくださいね」といった連絡があれば、それはこの法律に基づいたものなので、積極的に休みを取得しましょう。

この制度の重要なポイントは、「会社側に取得させる義務がある」という点です。労働者が自ら申請しなくても、会社が時季を指定して休ませなければなりません。年度末が近づいて、まだ5日消化していない場合は、会社から「この日に休んでください」と指定されることもあります。

ただし、すでに自分で5日以上の有給を取得している場合は、会社が指定する必要はありません。自主的に休んでいる分も、この5日にカウントされます。

有給休暇の有効期限は「2年」

付与された有給休暇は、2年間有効です。例えば、2024年10月1日に付与された10日間の有給は、2026年9月30日まで使うことができます。2年を過ぎると時効で消滅してしまうので、計画的に消化しましょう。

有給休暇は、古いものから順に消化されていきます。例えば、2024年10月付与分が5日残っていて、2025年10月に新たに11日付与された場合、合計16日の有給を保有していることになります。この状態で有給を1日取得すると、2024年付与分から消化され、残りは2024年分4日、2025年分11日となります。

せっかく付与された権利ですから、時効で消滅させてしまうのはもったいないことです。年度末が近づいたら、残りの有給日数を確認し、消化する計画を立てましょう。

有給休暇中の給料はどうなる?

有給休暇を取得した日の給料は、以下のいずれかの方法で支払われます。

- 通常の賃金(所定労働時間働いた場合と同じ額)

- 平均賃金(過去3ヶ月の賃金総額を、その期間の総日数で割った金額)

多くの場合は、分かりやすい「1. 通常の賃金」が支払われます。つまり、休んでも給料は減りません。これが「有給」休暇と呼ばれる理由です。欠勤とは異なり、収入に影響がないため、安心して休むことができます。

派遣社員の場合、時給制で働いている方が多いため、通常は「1日分の時給×所定労働時間」が支払われます。例えば、時給1,500円で1日8時間勤務の場合、有給1日分は12,000円となります。

派遣社員の有給休暇に関するよくある質問(FAQ)

派遣社員の有給休暇について、多くの方が疑問に思うポイントをまとめました。あなたの「知りたい」がきっと見つかるはずです。

まとめ:有給はあなたの「権利」。自信を持って、賢く使おう。

有給休暇のルール、ご理解いただけたでしょうか。もう、「派遣だから…」と休みを取ることに引け目を感じる必要はありません。

大切なのは、以下の3つのポイントです。

- ルールを正しく知る:法律があなたの最強の味方です。この記事で学んだ知識を活かしましょう

- 早めに相談する:周囲への配慮が、円満な関係を築きます。予定がわかった時点で、すぐに派遣会社に相談を

- 一人で抱えない:困ったときは、派遣会社の担当者に相談する。理不尽な扱いを受けたら、労働基準監督署などの専門機関も味方です

有給休暇を賢く活用することは、心と体に余裕を生み、仕事のパフォーマンスを上げることにも繋がります。そして何より、あなたの大切な家族との時間を守るための、重要なツールなのです。

子どもの学校行事に参加したり、体調を崩した子どもを看病したり、あるいは自分自身のリフレッシュのために使ったり。有給休暇は、あなたの人生を豊かにするために存在しています。

この記事で得た知識を武器に、自信を持って「休みます」と伝え、仕事と家庭を両立する、素敵な「ハケンなママ」ライフを送ってくださいね。

➡️ 【子育てママが派遣で月10万稼ぐ完全マニュアル】

➡️ 【42. 夫婦分担制で成功|派遣復帰前に決めるべき家庭ルール】

➡️ 【48. 派遣残業依頼の上手な断り方|角の立たない対応術】

参考URL一覧

- 厚生労働省「年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています」https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

- 厚生労働省「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」https://www.mhlw.go.jp/content/001140963.pdf

- e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」

- e-Gov法令検索「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)」https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049/20230401_430AC0000000071