「まさか、学童に落ちるなんて…」「15時には帰ってくる子ども。一体、どうやって働けばいいの?」「私の社会復帰は、ここで終わりなの…?」

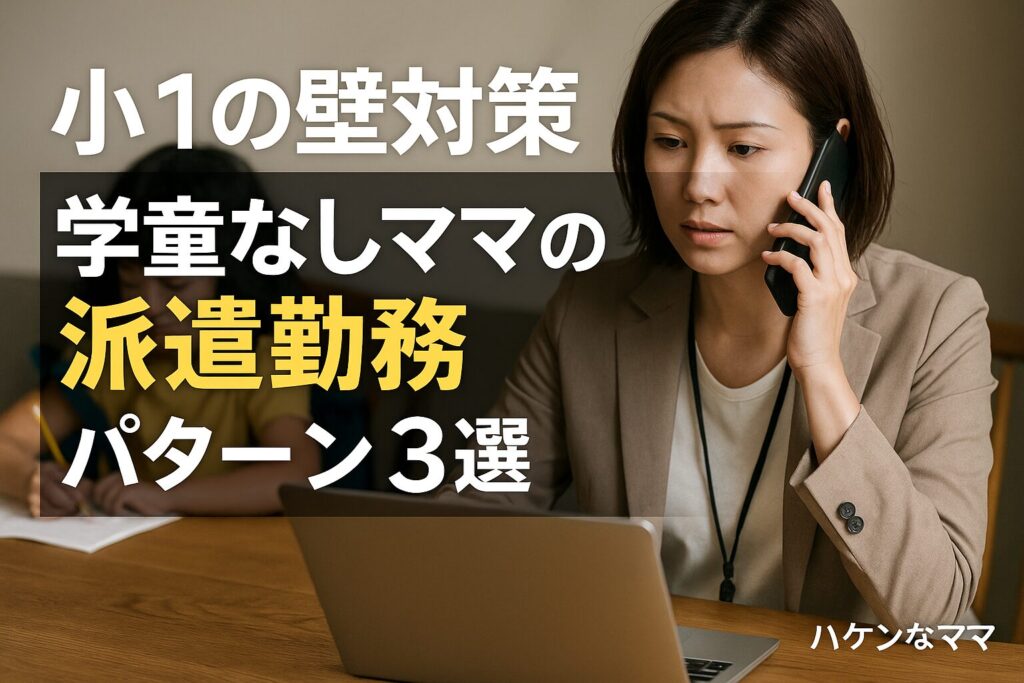

保育園時代は、延長保育を駆使して、なんとか仕事と両立してきた。しかし、小学校入学と同時に、預かり時間が一気に短くなる「小1の壁」。その最大の砦であるはずの「学童保育」に入れないと決まった瞬間、多くのワーママは、目の前が真っ暗になるほどの絶望感に襲われます。

「学童に入れないなら、働くことを諦めるしかない」そんな風に、一人で追い詰められていませんか?

待ってください。学童だけが、ワーママの道を照らす光ではありません。視点を変えれば、そこには、学童に頼らなくても、あなたの今の生活を守りながら、無理なく働き続けるための「新しい道」が、確かに存在しています。

この記事は、学童保育に入れず、キャリアを諦めかけているあなたに贈る、究極の「サバイバル・プランニング・ガイド」です。学童なしで働くための3つの具体的な「派遣勤務パターン」を、リアルなタイムスケジュール、収入シミュレーション、そしてメリット・デメリットと共に、徹底的に解説します。

絶望の壁は、視点を変えれば、新しい世界への扉になります。さあ、あなただけの「第三の道」を、一緒に見つけ出しましょう。

この記事のポイント

- 「小1の壁」の本質は、子どもの下校時間(14時〜15時)と親の終業時間(17時〜18時)のギャップにある

- 発想の転換が重要:「預け先をどうするか?」ではなく、「働き方を子どもの生活に合わせる」という視点を持つ

- 超・時短勤務(9時〜14時)なら子どもより早く帰宅でき、精神的な安心感が絶大

- 完全在宅勤務なら通勤時間ゼロで時間ギャップを吸収し、緊急時の対応も可能

- 短期・単発派遣なら夏休みなどの長期休暇は完全に休む選択ができる

- 収入目安は、超・時短と在宅勤務で月8〜11万円、短期・単発で月3〜7万円が現実的

- 派遣だからこそ、正社員では難しい柔軟な働き方が実現可能

なぜ絶望する?「小1の壁」の正体と、ママを追い詰める3つのギャップ

- 保育園時代は最大11時間預けられたが、小学校は14時半頃には下校という「時間のギャップ」が発生

- 給食後は完全に家庭保育となり、長期休みは終日子どもと過ごす必要があるという「預かりのギャップ」がある

- 宿題、友達トラブルなど、親のサポートが必要になる「精神的なギャップ」も無視できない

- 学童保育はこれらのギャップを埋める最も一般的な解決策だが、入れない場合は発想の転換が必要

対策を考える前に、まず私たちが戦うべき「壁」の正体を、正確に理解しましょう。「小1の壁」という言葉は誰もが聞いたことがあるでしょうが、その本質を具体的に分析すると、実は3つの異なる「ギャップ」から成り立っていることが分かります。

時間のギャップ:預かり時間の劇的な短縮

保育園時代、私たちは基本の8時間保育に加えて延長保育を活用することで、最大11時間もの長時間、子どもを預けることができました。朝7時半に預けて、夕方18時半に迎えに行く。そんな生活が「当たり前」だったのです。

しかし、小学校に入学すると状況は一変します。1年生の授業時間は約5〜6時間程度で、14時半頃には下校という現実が待っています。フルタイムで働くママの終業時刻が17時や18時だとすると、そこには約3〜4時間もの「空白の時間」が生まれてしまうのです。

この時間のギャップこそが、「小1の壁」の最も大きな障壁となっています。保育園時代は何とかなっていたフルタイム勤務が、小学校入学と同時に突然「不可能」になるのは、まさにこの時間的制約が原因なのです。

預かりのギャップ:給食後は完全に家庭保育へ

保育園では、給食が終わった後もお昼寝があり、おやつがあり、終日にわたって手厚い保育が提供されていました。先生たちが常に子どもたちを見守り、安全を確保してくれる環境がありました。

ところが小学校では、給食が終われば、子どもたちは下校します。午後の預かりという概念そのものが、基本的には存在しないのです。さらに深刻なのは、夏休み、冬休み、春休みといった長期休暇期間です。保育園では通常通りの保育が続いていましたが、小学校では完全に家庭保育に切り替わります。

この「預かりのギャップ」は、働くママにとって年間を通じて常に付きまとう問題です。平日の下校後の数時間だけでなく、年間100日以上にも及ぶ休暇期間をどう乗り切るか。これは単なる時間の問題ではなく、働き方そのものを根本から見直さざるを得ない大きな課題なのです。

精神的なギャップ:「自立」への要求と親のサポート負担の増大

保育園では、先生たちが子どもたち一人ひとりに丁寧に関わり、保護者との連絡も密でした。連絡帳を通じて、その日の子どもの様子や体調を細かく共有してくれる環境がありました。

小学校に入ると、いきなり「自立」が求められます。自分で宿題をやり、明日の準備をし、友達とのトラブルも自分で解決していく。そうした成長が期待される一方で、実際には親の精神的なサポートの必要性が大幅に増大します。

宿題を見てあげる時間、音読を聞いてあげる時間、明日の持ち物を一緒に確認する時間。学校での出来事を聞き、友達関係の悩みに寄り添う時間。保育園時代よりも、むしろ親が子どもに向き合う「質の高い時間」が求められるようになるのです。

この精神的なギャップは、単に「預ける場所がない」という物理的な問題を超えて、「子どもとしっかり向き合える時間を確保できるか」という、より本質的な課題を私たちに突きつけています。

学童保育がすべてではない:発想の転換が必要

「学童保育」は、この3つのギャップを埋めるための、最も一般的な解決策です。放課後から18時頃まで子どもを預かってもらえる学童は、働くママにとってまさに「命綱」のような存在でした。

しかし、その唯一の解決策を失った今、私たちは発想を転換する必要があります。ギャップを「埋める」のではなく、ギャップが「生まれない」働き方へと、視点を変えるのです。

学童に入れないという現実を、単なる「絶望」として受け止めるのではなく、「自分に合った新しい働き方を見つけるきっかけ」として捉え直す。この記事では、そのための具体的な3つのパターンを、これから詳しく解説していきます。

【パターン①:超・時短勤務】子どもより早く「ただいま!」を言う働き方

- 9時〜14時など、実働5時間の超・時短勤務で、子どもの下校前に帰宅可能

- 目標月収は8〜9万円。精神的な安心感と子どもへのサポート時間を最優先する働き方

- 求人数は少ないが、コールセンター、軽作業、飲食店ランチタイムなどが狙い目

- 派遣会社の担当者に「本気度」を伝えて、希少な案件を優先的に紹介してもらう戦略が重要

どんな働き方?子どもの生活サイクルに完璧にシンクロ

超・時短勤務とは、子どもが下校してくる14時半〜15時よりも前に、仕事を終えて帰宅する働き方です。まさに、子どもの生活サイクルに、親の仕事を完璧にシンクロさせるという、理想的なパターンと言えるでしょう。

この働き方の最大の魅力は、「子どもが一人で家にいる」という時間が一切発生しないことです。学童に入れなかったことで感じていた罪悪感や不安から、完全に解放されるのです。

実際のタイムスケジュールを見てみましょう。9時〜14時勤務の場合、朝8時に子どもを小学校へ送り出した後、8時15分から自分の時間を持つことができます。コーヒーを飲んだり、軽く掃除をしたり、心に余裕を持って一日をスタートできます。

8時40分に自宅を出発し、9時から14時まで集中して5時間勤務。14時半には帰宅して、ホッと一息つきます。そして14時45分、帰宅した子どもを「おかえり!」と笑顔で迎えることができるのです。

15時以降は、子どもの宿題を見たり、一緒におやつを食べたり、公園に遊びに行ったりと、親子の時間をたっぷりと確保できます。この「時間的・精神的な余裕」こそが、超・時短勤務の最大の価値なのです。

メリット:精神的な安心感と子育ての質の向上

超・時短勤務のメリットは、何と言っても精神的な安心感が絶大であることです。「子どもが一人で家にいる」という不安や罪悪感から完全に解放され、心穏やかに仕事に集中できます。

また、帰宅後の時間に余裕があるため、子どもの宿題や生活習慣をしっかりサポートできます。小学校低学年は、学習習慣を身につける最も重要な時期です。この時期に親がしっかり関われることは、子どもの将来にとって計り知れない価値があります。

さらに、仕事と家庭の完全な両立が実現します。仕事の日はしっかり働き、夕方以降は完全にママの時間、と割り切れる明確さがあります。オンとオフの切り替えがはっきりしているため、精神的な疲労も軽減されるのです。

デメリット:求人の希少性と収入の上限

一方で、超・時短勤務には明確なデメリットも存在します。最も大きな課題は、求人数が圧倒的に少ないことです。「14時終業」という条件は、一般事務などでは非常に稀で、見つけるには根気と運が必要です。

また、キャリアアップは望みにくいという現実もあります。短時間勤務のため、どうしても補助的な業務が中心となり、責任ある仕事を任されることは少なくなります。

収入面でも、物理的な労働時間が短いため、月10万円以上を目指すのは難しいでしょう。現実的には月8〜9万円が上限となります。家計を支える主力としてではなく、補助的な収入源として割り切る必要があります。

「超・時短求人」の探し方:希少な案件を掴む戦略

超・時短の求人を見つけるには、戦略的なアプローチが不可欠です。まず、派遣会社の担当者に、あなたの「本気度」を熱意を持って伝えることが重要です。

「学童に入れず、14時までの仕事でなければ働けません。もし、そのような希少な案件が出たら、誰よりも早く教えてください」と、明確に伝えておきましょう。担当者があなたの状況を理解し、記憶に留めてくれることで、希少な案件が出た際に優先的に声がかかる可能性が高まります。

狙い目の職種としては、まずコールセンターが挙げられます。シフトの自由度が高く、短時間勤務の求人が最も多い職種です。次に軽作業も注目です。繁忙期などに、短時間のヘルプを募集することがあります。

また、意外な狙い目が飲食店のランチタイムです。10時〜14時といった、ピークタイムのみの求人が出ることがあります。レストランやカフェなど、ランチ需要の高い店舗では、この時間帯だけのパートやアルバイトを募集しているケースがあるのです。

希少な求人だからこそ、複数の派遣会社に登録し、常にアンテナを張っておくことが成功の鍵となります。

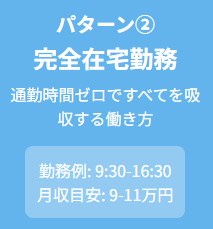

【パターン②:完全在宅勤務】通勤時間ゼロで、すべてを吸収する働き方

- 9時半〜16時半など、実働6時間で通勤時間をゼロにすることで時間ギャップを吸収

- 目標月収は9〜11万円。子どもの「おかえり」を家で言える安心感が最大の魅力

- コールセンター、事務アシスタント、データ入力など、在宅派遣の求人は増加傾向

- 成功の鍵は、仕事に集中できる個室環境と、子どもの協力体制を整えること

どんな働き方?通勤時間ゼロで1.5時間のギャップを埋める

完全在宅勤務とは、通勤時間をゼロにすることで、子どもの下校時間(15時頃)と自身の終業時間(16時半頃)の間の「1.5時間」のギャップを吸収する働き方です。

通常のオフィス勤務では、往復の通勤時間が1時間以上かかることも珍しくありません。この通勤時間を完全にカットすることで、超・時短勤務よりも長い労働時間を確保しながら、子どもの帰宅にも対応できるという、一石二鳥の働き方が実現するのです。

具体的なタイムスケジュールを見てみましょう。9時半〜16時半勤務の場合、朝8時に子どもを送り出した後、8時15分から9時15分までが「家事ゴールデンタイム」となります。掃除、洗濯、夕食の下ごしらえまで、この1時間で完了させることができます。

9時半から12時半まで、集中して午前の業務をこなします。12時半から13時半はお昼休憩。残り物で昼食を済ませ、午後の家事も片付けられます。13時半から午後の業務に入り、14時45分に子どもが帰宅。「おかえり!」と声をかけることができます。

ただし、ここからが在宅勤務の真骨頂です。子どもには宿題や一人遊びをしてもらい、ママは仕事部屋で残りの業務をラストスパート。16時半に終業し、すぐにママモードに切り替えることができるのです。

メリット:「おかえり」を家で言える安心感と柔軟性

完全在宅勤務の最大のメリットは、子どもが一人で鍵を開けて、誰もいない家に入るという寂しさを味あわせずに済むことです。「おかえり」を家で言える安心感は、親にとっても子どもにとっても、何物にも代えがたい価値があります。

また、求人数が比較的多いこともメリットです。コロナ禍以降、在宅派遣の求人は増加傾向にあり、コールセンターや事務アシスタントなどで見つけやすくなっています。超・時短勤務ほどの希少性はなく、選択肢が豊富です。

さらに、緊急時の対応力も大きな強みです。突然の学級閉鎖や、子どもの早退にも、柔軟に対応できます。オフィス勤務では早退や欠勤が必要になる場面でも、在宅勤務なら業務を継続しながら子どもをケアできるのです。

デメリット:環境整備と集中力の維持が課題

一方で、在宅勤務には特有のデメリットも存在します。まず、仕事に集中できる環境が必須です。子どもが帰宅した後、静かに仕事に集中できる「個室」や、子どもの協力が不可欠です。

特に低学年の子どもは、ママが家にいるのに遊んでもらえないという状況を理解するのが難しいものです。「ママ、ねえママ」と話しかけてくる子どもに対し、「今、お仕事中だから!」と、毎日言い聞かせる精神的な強さが必要になります。

また、オンオフの切り替えが難しいという課題もあります。仕事と家庭の境界線が曖昧になり、常に何かに追われている感覚に陥りやすいのです。仕事中に洗濯物が気になったり、家事中に仕事のことが頭から離れなかったりと、精神的な疲労が蓄積しやすい働き方でもあります。

「在宅派遣」の探し方と成功のコツ

在宅派遣の求人を探すには、まず派遣会社のサイトで「在宅」「リモートワーク」といったキーワードで検索します。多くの派遣会社が、在宅案件を専用のカテゴリーで分類しているため、比較的見つけやすいでしょう。

狙い目の職種としては、コールセンターとカスタマーサポートが筆頭に挙げられます。最も在宅化が進んでいる職種で、求人数も豊富です。次に、事務アシスタントやデータ入力も注目です。専門スキルがなくても挑戦しやすく、未経験者歓迎の案件も多数あります。

顔合わせでのアピールも重要です。「自宅には、仕事に集中できる個室環境が整っております」「子どもには、ママの仕事中は静かにするというルールを、今から言い聞かせております」と、準備万端であることを具体的に伝えましょう。

企業側が最も懸念するのは、「在宅だと仕事に集中できないのでは?」という点です。この懸念を払拭するために、あなたの環境と覚悟をしっかりアピールすることが、採用への近道となります。

➡️ 在宅ワークについて、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事へ!

【17. 時短派遣vs在宅派遣|子育てママ向きはどっち?実体験比較】

【18. 在宅データ入力の始め方|未経験から月5万稼ぐ方法】

【パターン③:短期・単発派遣】「働かない期間」を、戦略的に作る働き方

- 月8〜12日程度の勤務で、目標月収は3〜7万円。働ける時だけ集中的に働く自由度の高いスタイル

- 夏休みなどの長期休暇は完全に休み、子どもとべったり過ごせることが最大の魅力

- イベントスタッフ、月末月初の短期事務、単発の軽作業など、選択肢は多様

- 収入は不安定だが、人間関係のストレスがなく、様々な仕事を経験できる

どんな働き方?メリハリを極めた究極の柔軟性

短期・単発派遣とは、毎週決まったシフトで働くことを諦め、「働ける時だけ、集中的に働く」という、メリハリを極めた働き方です。特に、夏休みなどの長期休暇を、子どもとべったり過ごしたいママに最適なパターンと言えます。

この働き方の魅力は、スケジュールの自由度が究極に高いことです。「今月は学校の行事が多いから少なめに」「来月は夏休みだから完全に休む」「再来月は集中的に働いて一気に稼ぐ」といった、ライフスタイルに合わせた柔軟な調整が可能なのです。

働き方の具体例を見てみましょう。一つ目は、「平日のみ」のイベントスタッフです。子どもが学校に行っている平日の昼間だけ、週3〜5日で短期の仕事を入れます。展示会の受付や、企業セミナーの運営補助など、単発でありながら専門性が低く、誰でも挑戦しやすい仕事が多いのが特徴です。

二つ目は、企業の「月末月初」だけの短期事務です。多くの企業では、月末と月初に経理や事務の繁忙期が訪れます。この期間だけ、月5〜7日間の短期スタッフとして入るパターンです。毎月同じ企業に入ることもあれば、毎回違う企業に派遣されることもあります。

三つ目は、「子どもが祖父母の家に泊まりに行く週」に集中投下する方法です。夏休みや冬休みに、子どもが実家に数日間泊まりに行く機会があれば、その期間にフルタイムの単発の仕事を詰め込み、一気に稼ぐという戦略です。子どもがいない期間を最大限に活用する、賢い働き方と言えるでしょう。

メリット:究極の自由度と人間関係のストレスフリー

短期・単発派遣の最大のメリットは、スケジュール管理が究極に自由であることです。夏休み、冬休み、春休みは、完全に「ママ業」に専念できます。長期休暇中に子どもを預ける先を探し回る必要が一切ないというのは、精神的に非常に大きなメリットです。

また、人間関係がリセットされることも魅力です。毎回職場が変わるため、面倒な人間関係のストレスがありません。「あの上司が苦手…」「あの同僚との関係がギクシャクしている…」といった悩みとは無縁なのです。

さらに、様々な仕事を経験できることもメリットです。事務、軽作業、イベントスタッフ、コールセンターなど、色々な仕事を経験する中で、自分の意外な適性が見つかることもあります。「実は接客が得意だった」「データ入力がすごく楽しい」といった発見が、次のキャリアに繋がることもあるのです。

デメリット:収入の不安定さとキャリア形成の難しさ

一方で、短期・単発派遣のデメリットは、収入が非常に不安定であることです。「今月は5万円稼げたけど、来月は1万円…」ということが当たり前に起こります。家計の主力収入としては頼りにできないため、あくまで「補助的な収入」として割り切る必要があります。

また、キャリア形成には繋がらないという現実もあります。スキルアップや、将来的な正社員への道は望めません。毎回違う仕事、違う職場で、その場その場の業務をこなすだけになるため、専門性を積み上げることは難しいのです。

さらに、常に仕事を探し続ける必要があるという手間もあります。安定がない分、常に派遣会社の求人情報をチェックし、応募し続けるマメさが必要です。「今月の仕事が終わったから、来月の仕事を探さなきゃ」というサイクルが延々と続くことに、疲れを感じる人もいるでしょう。

「短期・単発派遣」の探し方とスピード勝負のコツ

短期・単発派遣の求人を効率的に見つけるには、短期・単発専門の派遣会社に登録することが第一歩です。ショットワークス、フルキャストなどが有名で、日払い・週払いの案件も豊富です。

また、大手派遣会社の「短期・単発」セクションもチェックしましょう。テンプスタッフ、スタッフサービス、パソナなど、総合派遣会社でも短期案件を扱っているため、複数の派遣会社に登録して選択肢を広げることが重要です。

成功のコツは、メルマガやアプリの通知をONにすることです。好条件の仕事は、募集開始から数時間で埋まることも珍しくありません。通知が来たらすぐに応募する、というスピード勝負が求められます。

また、一度入った職場で評価されると、「次回もぜひお願いしたい」とリピート依頼が来ることもあります。単発だからといって手を抜かず、常に誠実に仕事をすることで、安定した仕事の確保に繋がるのです。

➡️ 短期・単発の働き方を極めたいなら、この記事へ!

【20. 短期単発派遣の活用術|学校行事に合わせた働き方】

3つのパターンを徹底比較:あなたに合った働き方はどれ?

優先順位を明確にして、自分に最適なパターンを選ぶ

- 「子どもの安心」を最優先するなら、超・時短勤務が最適

- 「収入と柔軟性」のバランスを取るなら、完全在宅勤務がおすすめ

- 「長期休暇の自由」を重視するなら、短期・単発派遣が理想的

- 求人数、収入、自由度、精神的負担を表で比較して、冷静に判断することが重要

ここまで、3つの具体的な勤務パターンを詳しく解説してきました。それぞれにメリット・デメリットがあり、「どれが正解」というものはありません。大切なのは、あなたが何を最も優先するかを明確にすることです。

3つのパターンを比較表で整理してみましょう。これを見ながら、あなたの優先順位と照らし合わせてみてください。

| 比較項目 | 超・時短勤務 | 完全在宅勤務 | 短期・単発派遣 |

|---|---|---|---|

| 勤務時間例 | 9:00〜14:00 | 9:30〜16:30 | 月8〜12日程度 |

| 目標月収 | 8〜9万円 | 9〜11万円 | 3〜7万円 |

| 求人数 | 少ない | 比較的多い | 多い |

| 子どもの安心感 | 最高レベル | 高い | 普通 |

| 長期休暇対応 | 要調整 | 要調整 | 完全に休める |

| 精神的負担 | 低い | 中程度 | 低い |

| キャリア形成 | 難しい | やや可能 | 難しい |

| 収入の安定性 | 安定 | 安定 | 不安定 |

この表から分かるように、超・時短勤務は「子どもの安心感」を最優先する人に最適です。収入は控えめですが、精神的な負担が最も少なく、子どもとの時間を大切にしたいママには理想的なパターンです。

完全在宅勤務は、「収入と柔軟性」のバランスを取りたい人におすすめです。超・時短よりも収入が高く、求人数も多いため、現実的な選択肢として最も人気があります。ただし、仕事と家庭の境界線を引く精神的な強さが求められます。

短期・単発派遣は、「長期休暇の自由」を重視する人に理想的です。夏休みを子どもとべったり過ごしたい、学校行事を優先したい、という人には最適ですが、収入の不安定さを受け入れる覚悟が必要です。

どのパターンを選ぶにせよ、大切なのは「あなたの価値観」です。周りの意見に流されず、あなた自身が何を大切にしたいのかを、じっくり考えてみてください。

成功への準備:仕事復帰前に整えるべき3つの環境

事前準備が成功と失敗を分ける

- 子どもとの「約束事」を明確にし、ママが仕事中のルールを事前に教え込む

- 夫や家族との役割分担を明確化し、緊急時のバックアッププランを作る

- 在宅勤務の場合は、仕事に集中できる物理的な環境を整備する

- 複数の派遣会社に登録し、希望条件を詳細に伝えて、担当者との信頼関係を築く

子どもとの「約束事」を明確にする

学童なしで働く場合、子どもの協力が不可欠です。特に在宅勤務や、子どもが一人で留守番する時間が発生する場合は、事前に明確な「約束事」を決めておくことが重要です。

例えば、在宅勤務の場合は「ママが仕事部屋にいる時は、緊急の用事以外は話しかけない」「宿題は一人で静かにやる」「おやつは決められた場所で食べる」といったルールを、繰り返し教え込みましょう。

また、子どもが一人で留守番する場合は、「知らない人が来ても絶対にドアを開けない」「火を使わない」「ママに連絡が取れるようにする」といった安全面のルールも徹底する必要があります。

これらの約束事は、一度伝えただけでは定着しません。仕事復帰前の数週間をかけて、繰り返しシミュレーションを行い、子どもが自然に実行できるようになるまで練習することが大切です。

夫や家族との役割分担を明確化する

学童なしで働くということは、ママ一人で全てを背負うことを意味しません。夫や家族との役割分担を明確化し、緊急時のバックアッププランを作っておくことが、長く働き続けるための鍵となります。

例えば、「子どもが急に体調を崩した時は、夫が会社を早退して迎えに行く」「週に1回は夫が夕食を担当する」「祖父母に、月に数回は子どもを見てもらう」といった具体的な分担を、事前に話し合っておきましょう。

特に重要なのは、「ママが働くこと」を、家族全員の共通理解にすることです。「ママが働きたいから、みんなで協力しよう」という雰囲気を作ることで、家族全体がサポート体制に入ることができます。

また、緊急連絡先リストを作成し、夫、祖父母、ママ友など、いざという時に頼れる人の連絡先を、子どもが見やすい場所に貼っておくことも有効です。

➡️ 【42. 夫婦分担制で成功|派遣復帰前に決めるべき家庭ルール】

派遣会社との関係構築と希望条件の明確化

学童なしで働くための求人は、一般的な求人よりも条件が限定的です。そのため、複数の派遣会社に登録し、希望条件を詳細に伝えて、担当者との信頼関係を築くことが非常に重要です。

派遣会社の担当者に伝えるべき情報は、「勤務可能時間」「勤務可能日数」「通勤可能範囲(または在宅希望)」「長期休暇の対応」などです。特に、「学童に入れなかったため、14時までの仕事しか対応できない」といった具体的な事情を正直に伝えることで、担当者もあなたに合った案件を優先的に紹介しやすくなります。

また、希少な案件が出た時にすぐに連絡をもらえるよう、「メール」「電話」「LINE」など、複数の連絡手段を登録しておきましょう。好条件の求人は、募集開始から数時間で埋まることも珍しくないため、スピーディーな対応が求められます。

さらに、在宅勤務を希望する場合は、顔合わせで「自宅の仕事環境」を積極的にアピールすることも大切です。「個室があります」「インターネット環境は問題ありません」「子どもには仕事中のルールを教えています」といった情報を具体的に伝えることで、企業側の不安を解消できます。

➡️ 【44. 「小1の壁」完全攻略|学童以外の7つの選択肢】

➡️ 【42. 夫婦分担制で成功|派遣復帰前に決めるべき家庭ルール】

よくある質問:学童なしで働くママの不安を解消

まとめ:学童は”手段”の一つ。あなたの”目的”は、何ですか?

学童保育に、入れなかった。それは、確かにショックで、辛い現実です。しかし、それは、あなたの「働きたい」という想いや、あなたのキャリアの可能性を、諦める理由にはなりません。

学童は、「仕事と子育てを両立する」という”目的”を達成するための、数ある”手段”の一つに過ぎないのです。その手段が一つ絶たれたのなら、別の手段を探せばいい。

子どもとの時間を、何よりも大切にしたいなら、超・時短勤務を選びましょう。通勤の無駄をなくし、柔軟に対応したいなら、完全在宅勤務が最適です。メリハリをつけ、長期休みを優先したいなら、短期・単発派遣という選択肢があります。

派遣という働き方の最大の武器は、その「自由度」と「多様性」です。どうか、絶望の壁の前で立ち尽くすのではなく、その壁の横にある「別の扉」に、目を向けてみてください。

そこにはきっと、あなたが知らなかった、あなただけの新しい道が、拓けているはずです。学童に入れなかったことは、決して終わりではありません。それは、あなたが本当に大切にしたいものを見つめ直し、自分らしい働き方を再構築するチャンスなのです。

この記事で紹介した3つのパターンを参考に、まずは一歩を踏み出してみてください。派遣会社に登録し、担当者に相談し、あなたに合った求人を探し始めましょう。最初は不安かもしれませんが、動き出せば必ず道は開けます。

あなたの「働きたい」という想いは、決して間違っていません。その想いを大切に、自信を持って、新しい一歩を踏み出してください。

参考URL一覧

- こども家庭庁「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou