「学童保育に、落ちた…」「週5で預けたいわけじゃない。もっと柔軟な選択肢はないの?」こんな悩みを抱えていませんか?実は学童以外にも7つの選択肢があり、それらを組み合わせることで最適な放課後プランを作ることができます。

この記事では、各選択肢の費用やメリット・デメリットを徹底比較し、あなたの家庭に最適な解決策を見つけるお手伝いをします。

この記事のポイント

- 学童以外に7つの選択肢があり、組み合わせることで最適解が見つかる

- 民間学童は月3〜8万円だが質の高いプログラムと柔軟な預かり時間が魅力

- ファミサポやシルバー人材センターは1時間700〜1,200円と低コストで利用可能

- 働き方を変える選択肢も含めて総合的に検討することが重要

小1の壁を乗り越える鍵は「学童だけ」という固定観念を捨てること

小学校入学と同時に訪れる「小1の壁」。その代表的な解決策である「学童保育」が利用できない、あるいはニーズに合わない場合、多くの親は「もう働くことを諦めるしかないのか」と八方塞がりの状態に陥ってしまいます。

しかし、放課後の子どもの居場所は決して学童だけではありません。今の日本には、あなたの家庭の状況、子どもの個性、そしてあなたの働き方に合わせて、驚くほど多様な選択肢が存在しているのです。

この記事では、あなたが「学童」という固定観念から解放され、無数に広がる可能性の中からあなたの家庭にとっての”最適解”を見つけ出すための究極の「選択肢カタログ」をご紹介します。公的なサポートから民間の最新サービス、そして働き方そのものを変えるという発想の転換まで、学童以外の7つの具体的な選択肢を費用、メリット・デメリット、そしてどんな家庭に向いているのか徹底的に比較・解説していきます。

完璧な選択肢はない「組み合わせ」こそが最強の解決策

複数の選択肢を組み合わせることで費用を抑えながら柔軟な放課後プランが実現できる

- 一つの選択肢だけですべてを解決しようとしないことが重要

- 曜日ごとに異なるサービスを使い分ける柔軟な発想が必要

- 緊急時のバックアッププランも含めて考えることが大切

7つの選択肢をご紹介する前に、最も重要な考え方をお伝えします。それは、「一つの選択肢だけですべてを解決しようとしない」ということです。

例えば、月曜日と水曜日は民間の学童へ。火曜日と木曜日はシルバー人材センターの送迎付きで英語教室へ。金曜日は在宅勤務に切り替えて家で過ごす。緊急時はファミリーサポートに頼む。このように複数の選択肢をパズルのように組み合わせることで、費用を抑えながらあなたの家庭のニーズに完璧にフィットする、オリジナルの「放課後プラン」を創り上げることができるのです。

この「組み合わせ思考」こそが、「小1の壁」を乗り越えるための最も賢く現実的な戦略です。一つの方法に固執せず、柔軟に複数のサービスを活用することで、あなただけの最適解を見つけることができます。

学童以外の選択肢7選を費用・メリット・デメリットで徹底比較

- 費用は月額数千円から8万円まで選択肢によって大きく異なる

- 教育重視か費用重視かで選ぶべきサービスが変わる

- 働き方を変えることも含めて総合的に検討する

それでは、学童保育以外の7つの選択肢について、それぞれの費用、メリット・デメリット、そしてどんな家庭に向いているのかを詳しく見ていきましょう。

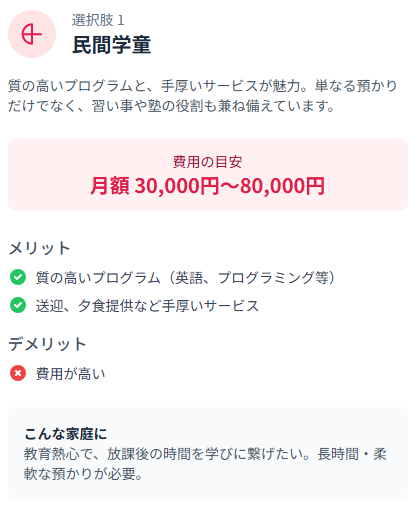

民間学童(学童保育サービス)は質の高いプログラムと手厚いサービスが魅力

民間学童は、公設の学童が「生活の場」であるのに対し「学びの場」としての側面が強いのが最大の特徴です。単なる預かりだけでなく、子どもの習い事や塾の役割も兼ねていると考えれば、その費用の高さにも納得がいくかもしれません。最近では英語学童やプログラミング学童など、特色のある施設が急増しています。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 月額30,000円〜80,000円 |

| メリット | 手厚いサービス(送迎、夕食提供、長時間預かりなど)、質の高いプログラム(英語、プログラミング、宿題サポートなど)、施設の設備が充実している、定員に達していなければほぼ確実に入れる |

| デメリット | 費用が高い、施設によってプログラムやスタッフの質にばらつきがある |

| こんな家庭に | 教育熱心で放課後の時間を子どもの学びに繋げたい、残業が多いなど長時間・柔軟な預かりを必要としている、費用よりもサービスの質と確実性を重視する |

民間学童の最大のメリットは充実したプログラムと長時間預かりの両立です。公設学童では午後6時までというところが多い中、民間学童では午後8時、9時まで預かってくれる施設も珍しくありません。また、夕食の提供や学校からの送迎サービスなど、働く親にとってありがたいサービスが充実しているのも特徴です。

教育面では、英語やプログラミング、アート、スポーツなど専門的な指導を受けられることが多く、習い事に通わせる必要がなくなる場合もあります。宿題のサポートも手厚く、家に帰ってから宿題に付き合う時間がない共働き家庭には大きな助けとなります。

ただし、費用が月額3万円から8万円と高額になるため、家計への負担は決して小さくありません。また、施設によってプログラムの質やスタッフの専門性に差があるため、事前の見学や体験は必須です。複数の施設を比較検討し、子どもとの相性も含めて慎重に選ぶことをおすすめします。

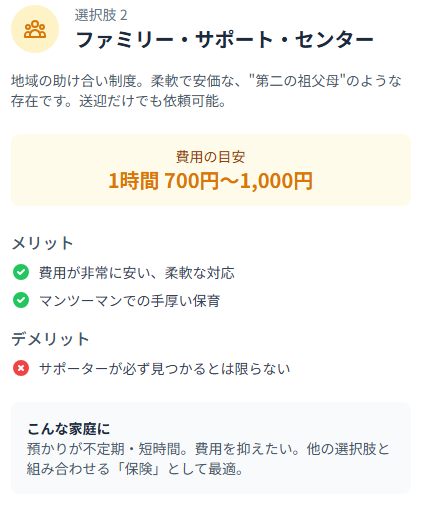

ファミリーサポートセンターは地域の助け合いで柔軟かつ安価な預かりを実現

市区町村が運営する「子育てを手伝ってほしい人(依頼会員)」と「手伝いたい人(提供会員)」を繋ぐ地域の相互援助活動です。学校から自宅、または学校から習い事への送迎だけでも依頼できるなど、その圧倒的な柔軟性が最大の武器です。メインの預け先としてではなく、他の選択肢と組み合わせる「保険」として登録しておくのが最も賢い使い方と言えます。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 1時間あたり700円〜1,000円 |

| メリット | 費用が非常に安い、柔軟な対応(1時間単位、早朝・夜間、病児保育など)、マンツーマンでの手厚い保育が期待できる、地域の人との繋がりができる |

| デメリット | サポーターが必ず見つかるとは限らない、サポーターとの相性の問題がある、サポーターの急な体調不良などでドタキャンされるリスクがある |

| こんな家庭に | 週2〜3日など預かりが必要な日が不定期または短時間、祖父母が遠方で近所に頼れる人がいない、費用をできるだけ抑えたい |

ファミサポの大きな魅力は1時間単位での利用が可能な柔軟性と低コストです。「今日だけ2時間遅くなる」「習い事の送迎だけお願いしたい」といったピンポイントなニーズにも対応できます。また、早朝や夜間、土日祝日でも対応可能なサポーターがいる場合があり、急な残業や出張にも対応できる可能性があります。

提供会員は地域に住む子育て経験豊富な方が多く、祖父母のような温かみのある関わりが期待できます。子どもにとっても、地域の大人との繋がりができることは貴重な経験となります。マンツーマンでの手厚い保育が受けられるため、集団生活が苦手な子どもにも適しています。

ただし、必ずしも希望するタイミングでサポーターが見つかるとは限りません。人気のある時間帯や曜日は早めに予約が埋まってしまうこともあります。また、サポーターも人間ですから、急な体調不良などでキャンセルになるリスクもゼロではありません。そのため、ファミサポだけに頼るのではなく、他の選択肢と組み合わせて使うことをおすすめします。

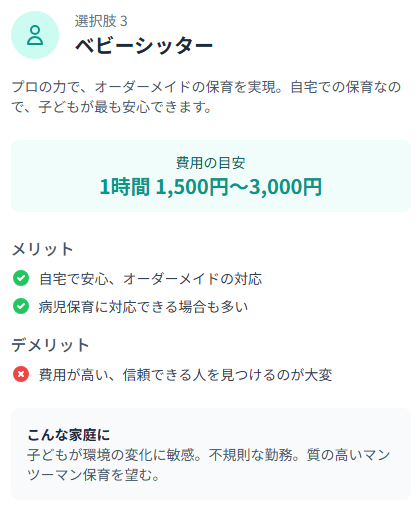

ベビーシッター・キッズシッターはプロの力でオーダーメイドの保育を実現

かつては富裕層の選択肢というイメージでしたが、近年はKIDSNA Sitter(キズナシッター)やキッズラインといったマッチングアプリの普及で1時間単位で気軽に依頼できるようになりました。国のベビーシッター派遣事業割引券などの補助制度を使えば、費用を抑えることも可能です。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 1時間あたり1,500円〜3,000円 |

| メリット | 自宅での保育なので子どもが最も安心できる、オーダーメイドの対応(宿題、ピアノの練習、食事、入浴まで)、質の高い保育が期待できる(保育士資格保有者なども多い)、病児保育に対応できるシッターも多い |

| デメリット | 費用が高い、個人との契約になるため信頼できる人を見つけるのが大変、シッターとの相性の問題がある |

| こんな家庭に | 子どもが慣れない環境を嫌がる、HSC(ひといちばい敏感な子)など、不規則な勤務で決まった時間に預けられない、費用をかけてでも質の高いマンツーマン保育を望む |

ベビーシッター・キッズシッターの最大の魅力は自宅という慣れた環境での完全オーダーメイド保育です。子どもは移動する必要がなく、自分の部屋で自分のおもちゃで遊べます。宿題はもちろん、ピアノの練習のサポートや、食事の準備、入浴まで依頼できるシッターもいます。

保育士資格や幼稚園教諭免許を持つプロのシッターも多く登録しており、子どもの発達段階に応じた適切な関わりが期待できます。また、病児保育に対応できるシッターも多いため、子どもが急に熱を出した時でも仕事を休まずに済む可能性があります。これは働く親にとって非常に大きな安心材料です。

HSC(ひといちばい敏感な子)や人見知りが激しい子ども、集団生活が苦手な子どもにとっては、マンツーマンでゆったりと関わってもらえる環境は理想的です。また、不規則な勤務時間の方や、深夜・早朝の対応が必要な方にとっても柔軟に対応してくれるシッターは貴重な存在です。

デメリットとしては、やはり費用の高さが挙げられます。週5日、毎日3時間利用すると月額9万円から18万円という計算になります。ただし、内閣府のベビーシッター派遣事業や自治体独自の補助制度を活用することで、実質的な負担を軽減できる場合があります。お住まいの自治体の制度を必ず確認しましょう。

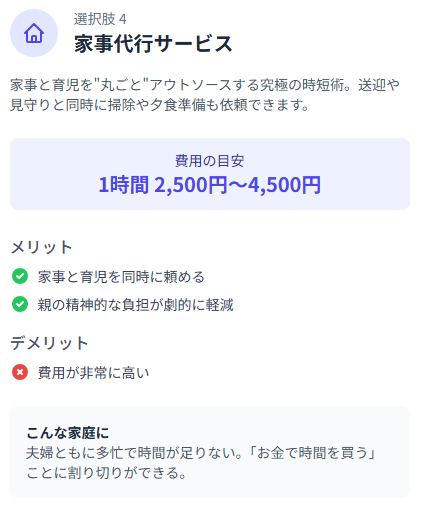

家事代行サービスは家事と育児を丸ごとアウトソースする究極の時短術

「学校へのお迎え→公園遊び→自宅での見守り→その間に夕食作りと部屋の掃除」。こんな夢のような依頼ができるのが、このサービスの最大の魅力です。タスカジやCaSy(カジー)![]() などの大手サービスでは子どもの対応に慣れたスタッフも多数在籍しています。ワーママが自分自身の心身の健康を保つための「必要経費」と考える方も増えています。

などの大手サービスでは子どもの対応に慣れたスタッフも多数在籍しています。ワーママが自分自身の心身の健康を保つための「必要経費」と考える方も増えています。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 1時間あたり2,500円〜4,500円 |

| メリット | 家事と育児を同時に頼める、親の帰宅時には家が綺麗で夕食の準備までできている、精神的な負担が劇的に軽減される、シッターより対応可能なスタッフが見つかりやすい |

| デメリット | 費用が非常に高い、子どもの保育がメインではないため専門性はシッターに劣る |

| こんな家庭に | 夫婦ともに多忙を極め家事・育児の時間が物理的に足りない、「お金で時間を買う」ことに割り切りができる、ワンオペ育児で精神的に追い詰められている |

家事代行サービス(送迎・見守り付き)の最大のメリットは家事と育児を同時にアウトソースできる効率性です。スタッフが子どもを見守りながら、掃除や洗濯、夕食の準備までしてくれるため、帰宅後すぐに子どもとの時間を過ごすことができます。

仕事で疲れて帰宅した後、散らかった部屋を片付け、夕食を作り、子どもの宿題を見て、お風呂に入れて…という一連の作業は想像以上に重労働です。これらをプロに任せることで、親の精神的・肉体的な負担が劇的に軽減されます。余裕ができた時間を、子どもとゆっくり話をしたり、絵本を読んだりする質の高い時間に使えるのです。

また、ベビーシッターに比べて対応可能なスタッフの数が多いため、比較的予約が取りやすいという利点もあります。子どもの保育がメインというよりは家事がメインのサービスですが、子育て経験のあるスタッフを指名することで、子どもの対応にも慣れた方に来てもらうことができます。

費用は1時間あたり2,500円から4,500円と高額ですが、「時間を買う」「心の余裕を買う」という考え方ができる家庭にとっては、非常に価値のある投資となります。特にワンオペ育児で追い詰められている方や、夫婦ともに激務で家事育児の時間が物理的に足りない方には強くおすすめします。

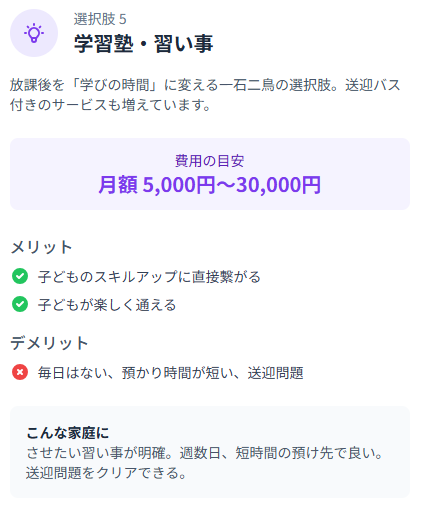

学習塾・習い事で放課後を学びの時間に変える一石二鳥の選択肢

最近では、公文式のように長時間預かりに対応したり、スイミングスクールや英語教室が学校まで迎えに来てくれる「送迎バス」を用意したりするケースも増えています。これらのサービスを組み合わせることで、週の数日を埋めることは十分可能です。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 習い事による(月額5,000円〜30,000円) |

| メリット | 子どものスキルアップに直接繋がる、子どもが好きなことなので楽しく通える、学童を嫌がる子でも受け入れやすい |

| デメリット | 毎日あるわけではない、学校から教室までの送迎という新たな課題が発生する、預かり時間が短い(1〜2時間程度) |

| こんな家庭に | 子どもにさせたい習い事が明確にある、週の数日短時間だけ預け先があれば良い、送迎の問題をクリアできる(祖父母の協力、送迎サービスなど) |

学習塾や習い事を放課後の預け先として活用する最大のメリットは子どものスキルアップと預かりを同時に実現できる点です。単に時間を潰すのではなく、子どもの成長に直接繋がる時間として活用できます。

特に学童を嫌がる子どもの場合、「好きな習い事」であれば喜んで通ってくれる可能性が高くなります。スイミング、サッカー、ピアノ、英語など、子どもが興味を持っている分野の習い事であれば、親が無理やり預けているという罪悪感も軽減されます。

最近では、学校から習い事の教室まで送迎バスを運行しているサービスも増えています。また、公文式のように長時間滞在できる学習塾もあり、宿題や復習をしながら保護者の迎えを待つことができます。これらのサービスを複数組み合わせることで、週3〜4日程度の預け先を確保することも可能です。

ただし、習い事だけで毎日の放課後をカバーすることは現実的に難しいでしょう。また、学校から習い事の教室までの移動手段をどう確保するかという新たな課題も生まれます。祖父母の協力が得られる、送迎サービスがある、子ども自身で移動できる距離にあるなど、送迎問題をクリアできることが前提となります。

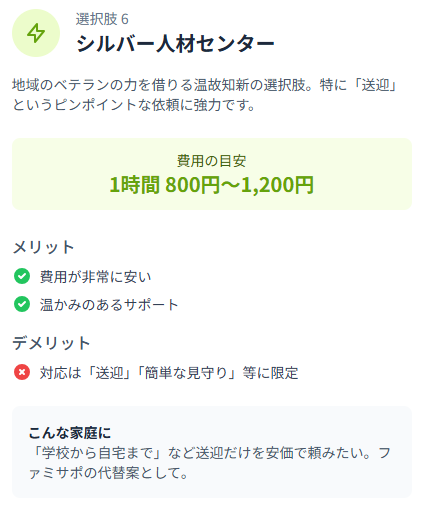

シルバー人材センターは地域のベテランの力を借りる温故知新の選択肢

各市区町村に設置されている高齢者の社会参加を支援する団体です。家事援助や簡単な子育て支援を行っており、ファミサポと似た役割を果たします。特に「送迎」というピンポイントなニーズに対しては、非常に強力な選択肢となり得ます。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 1時間あたり800円〜1,200円(地域による) |

| メリット | 費用が非常に安い、地域の高齢者との交流が生まれる、人生経験豊富なベテランによる温かみのあるサポート |

| デメリット | 対応できる業務は「送迎」「簡単な見守り」などに限定されることが多い、会員のスキルや体力に個人差が大きい、必ずしもマッチングが成立するとは限らない |

| こんな家庭に | 「学校から自宅まで」「自宅から習い事まで」の送迎だけを安価で頼みたい、ファミサポのサポーターが見つからなかった場合の代替案として |

シルバー人材センターの最大の魅力は低コストでの送迎サービスです。1時間あたり800円から1,200円程度という料金設定は、他のどのサービスよりも安価です。「学校から自宅まで」「自宅から習い事まで」といった短時間の送迎だけを依頼したい場合には、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢となります。

会員は地域に住む高齢者の方々で、人生経験が豊富です。子育てを経験されている方も多く、温かみのある対応が期待できます。子どもにとっても、地域の高齢者との交流は貴重な経験となり、世代を超えたコミュニケーション能力を育む機会にもなります。

ただし、対応できる業務は比較的限定的です。長時間の預かりや専門的な保育は期待できず、主に「送迎」や「簡単な見守り」が中心となります。また、会員の年齢層が高いため、体力面での制約もあります。小さな子どもを長時間追いかけ回すような活動的な保育は難しいでしょう。

そのため、シルバー人材センターは単独で使うというよりも、他の選択肢と組み合わせて「送迎の部分だけ」を担ってもらうという使い方が最も効果的です。例えば、習い事の送迎だけをお願いし、その後は習い事の先生に預かってもらう、といった組み合わせが考えられます。

働き方を変えることで預け先問題を根本から解決する究極の発想転換

「預け先」という外部環境に期待するのではなく、自分自身の「働き方」を子どもの生活にフィットさせてしまうという最も根本的な解決策です。「9時〜14時」の超・時短勤務や「完全在宅勤務」であれば、学童は不要になります。正社員では難しいこの選択も、派遣社員であれば実現可能性が十分にあります。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 費用の目安 | 0円 |

| メリット | 子どもを他人に預ける必要が一切ない、子どもに「おかえり」と言ってあげられる、預け先を探すストレス・お金の心配から解放される |

| デメリット | 対応可能な求人が限られる、収入が制限される(超・時短の場合)、仕事と家庭の切り分けが難しい(在宅の場合) |

| こんな家庭に | どうしても子どもを一人にしたくない・自分で見たいという気持ちが強い、収入よりも子育てとの両立のしやすさを最優先したい、派遣という働き方を変えやすい雇用形態である |

働き方を変えるという選択肢の最大のメリットは子どもを預ける必要がなくなるという点です。超・時短勤務(例えば9時から14時)であれば、子どもが学校から帰る時間には家にいることができます。「おかえり」と迎えてあげられる安心感は、親子双方にとって計り知れない価値があります。

また、預け先を探すストレスや毎月の高額な費用からも解放されます。民間学童やシッターを週5日利用すると月額10万円を超えることもありますが、働き方を変えれば、その費用はゼロになります。仮に収入が減ったとしても、トータルで見ればプラスになる可能性もあります。

完全在宅勤務という選択肢も、テレワークの普及により現実的になってきました。子どもが学校から帰ってきたら、仕事の手を止めて一緒におやつを食べ、宿題を見守り、その後また仕事に戻る。こういった柔軟な働き方が可能になっています。

ただし、デメリットとしては対応可能な求人が限られることと、収入が制限されることが挙げられます。特に超・時短勤務の場合は、フルタイムと比べて大幅に収入が減少します。また、在宅勤務の場合は、仕事と家庭の切り分けが難しく、子どもが話しかけてきても集中して仕事をしなければならない場面もあります。

この選択肢が最も現実的なのは、派遣社員として働いている方です。派遣は契約更新のタイミングで働き方を変更しやすく、時短勤務や在宅勤務の求人も豊富にあります。「子どもを一人にしたくない」「自分で見てあげたい」という気持ちが強い方は、ぜひこの選択肢も検討してみてください。

<この働き方に興味がある方は、こちらの記事で徹底解説!>

➡️ 【43. 小1の壁対策|学童なしママの派遣勤務パターン3選】

各選択肢を効果的に組み合わせた実践的プランニング術

複数の選択肢を戦略的に組み合わせることで最適な放課後プランが完成する

- 曜日ごとに異なるサービスを使い分ける柔軟なスケジューリングが鍵

- 緊急時や病児の際のバックアッププランも必ず用意しておく

- 費用と質のバランスを考えながら段階的に最適化していく

ここまで7つの選択肢をご紹介してきましたが、実際にはこれらをどのように組み合わせるかが最も重要なポイントとなります。あなたの家庭の状況、予算、子どもの性格、そして働き方に応じて、最適な組み合わせは千差万別です。

例えば、月曜日と水曜日は民間学童で充実したプログラムを受けさせ、火曜日と木曜日はシルバー人材センターの送迎で英語教室へ通わせ、金曜日は在宅勤務に切り替えて家で過ごす。こうすることで、教育の質を保ちながら費用を抑え、さらに週に一度は親子の時間も確保できます。

また、基本は公設学童を利用しつつ、学童が休みの日や延長が必要な日だけファミサポやシッターを利用するという組み合わせも効果的です。完全に学童を諦めるのではなく、足りない部分を他のサービスで補うという考え方も重要です。

さらに、緊急時のバックアッププランも必ず用意しておきましょう。子どもが急に熱を出した時、いつものサポーターが急用でキャンセルになった時など、想定外の事態は必ず起こります。そんな時のために、病児保育に対応できるシッターを事前に何人かお気に入り登録しておく、ファミサポに複数のサポーターを紹介してもらっておくなど、選択肢を複数持っておくことが安心に繋がります。

最初から完璧なプランを作ろうとする必要はありません。まずは一つの選択肢から始めて、実際に使ってみながら徐々に他のサービスを組み合わせていく。試行錯誤を重ねながら、あなたの家庭にとっての最適解を見つけていくプロセスを楽しんでください。

まとめ:選択肢を知ることがあなたを絶望から救う最強のお守り

学童以外の選択肢を知ることで心に余裕が生まれ自信を持って子育てと仕事を両立できる

- 一つの道しか見えていない状態が絶望を生む

- 複数の選択肢があることを知るだけで心の余裕が生まれる

- 完璧を目指さず柔軟に組み合わせることが成功の秘訣

学童保育以外の7つの選択肢、いかがでしたか?きっと「こんな方法もあったんだ!」と目の前が少しだけ明るくなったのではないでしょうか。

「小1の壁」が絶望的なのは「学童」という一本道しか見えていないからです。道が一つしかないと思っているから、その道が閉ざされた時に絶望してしまうのです。しかし、あなたの前には七色に輝くたくさんの道が広がっています。どの道を選び、どの道を組み合わせ、あなただけの地図を描くかはあなたの自由です。

選択肢を知ることは、あなたの心を強くします。それは、いざという時にあなたとあなたの家族を守る最強の「お守り」となるのです。民間学童、ファミサポ、ベビーシッター、家事代行、習い事、シルバー人材センター、そして働き方を変えること。これら7つの選択肢は、あなたが困難に直面した時に思い出すべき心強い味方です。

完璧な選択肢は存在しません。どの選択肢にもメリットとデメリットがあります。だからこそ、一つだけに頼るのではなく複数を組み合わせることが重要なのです。費用、質、柔軟性、子どもとの相性など、様々な要素を考慮しながら、あなたの家庭にとっての最適なバランスを見つけてください。

どうか、一人で抱え込まず、これらの選択肢を武器に、あなたにとっての最高の「放課後プラン」を自信を持って築き上げてください。あなたとあなたの家族にとって、笑顔で過ごせる毎日が訪れることを心から願っています。

➡️ 【42. 夫婦分担制で成功|派遣復帰前に決めるべき家庭ルール】

➡️ 【39. 派遣ワーママの1日|時短勤務の効率的タイムスケジュール】

よくある質問(FAQ)

参考URL一覧

- こども家庭庁「放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)」https://www.cfa.go.jp/policies/kosodateshien/houkago-jidou

- 公益社団法人全国保育サービス協会「ベビーシッター派遣事業割引券」https://www.acsa.jp/htm/babysitter/

- 公益社団法人 全国シルバー人材センター事業協会:https://www.zsjc.or.jp/

- KIDSNA Sitter(キズナシッター) (ベビーシッターマッチングサービス例)https://sitter.kidsna.com/