派遣社員として働きながら副業を検討している方にとって、最も不安なのは「会社にバレたらどうしよう」「税金や社会保険はどうなる?」という点ではないでしょうか。多くの情報サイトでは断片的な情報しか得られず、かえって混乱してしまうことも少なくありません。

この記事では、派遣社員が副業を安全に行うための完全ガイドとして、バレる仕組み、税金、社会保険、派遣会社の規約まで、あらゆる疑問に徹底的にお答えします。特に重要なのは、副業の「所得区分」によってバレるリスクが根本的に異なるという事実です。

この記事のポイントまとめ

- 副業がバレる最大の原因は「住民税の通知」であること

- 「給与所得」の副業(コンビニバイト等)がなぜバレやすいのか

- 「雑所得」の副業(在宅ワーク等)がなぜバレにくいのか

- 派遣会社の副業規約(禁止かOKか)の法的な考え方

- 副業「20万円以下」ルールの正しい意味と確定申告の必要性

- 社会保険(130万の壁など)に影響を与えない働き方

- あなたに最適な「バレにくい副業」の具体的な選び方

派遣社員の副業は「給与所得」か「雑所得」かでバレるリスクが全く違います。住民税対策が容易な「雑所得」の副業を選べば、バレるリスクをほぼゼロにできます。

【最重要】あなたの副業はどっち?「給与所得」と「雑所得」でバレるリスクが全く違う理由

派遣社員の方が副業を考えるとき、最も不安なのは「会社にバレたらどうしよう…」という点ではないでしょうか。多くの情報サイトでは「確定申告で住民税を『普通徴収』にすればバレない」と書かれていますが、実はそれだけでは不十分なケースがあります。

- 副業の「所得区分」がバレるリスクを左右する最大の要因

- 給与所得の副業は住民税対策が困難でバレやすい

- 雑所得の副業は住民税対策が容易でバレにくい

バレるリスクが高い:「給与所得」の副業

「給与所得」とは、雇用契約(またはそれに準ずるもの)に基づき、「給料」として受け取る収入を指します。この所得区分に該当する副業は、住民税の普通徴収が認められないリスクがあるため、バレる可能性が高くなります。

給与所得に該当する副業の具体例としては、コンビニや飲食店でのアルバイト、別の派遣会社での単発・短期派遣、ウーバーイーツ(※契約形態により給与支払の場合)、土日だけのイベントスタッフなどが挙げられます。

副業先からも「給与」が支払われると、本業(派遣元)と副業先の給与情報が自治体(市区町村)に集約されます。この際、自治体によっては「給与所得の合算」を強く推奨しており、副業分の住民税を個人で納付する「普通徴収」を認めてくれないケースがあるのです。

もし「普通徴収」が認められないと、副業分の住民税も合算された通知が本業の派遣会社に届き、「給与に対して住民税が不自然に高い」と経理担当者に気づかれ、バレるきっかけになります。

この「給与所得」がなぜ危険なのか、住民税でバレる仕組みの詳細については、以下の記事で徹底的に解説しています。

➡️ 派遣の副業はバレる?「住民税でバレる」4つの理由と「給与所得」の副業が危険なワケ

特に、本業が正社員で副業で派遣(給与所得)を考えている方は、リスクがさらに高まるため、以下の記事を先にご覧ください。

➡️ 正社員が派遣で副業するのは違法?本業にバレずに働く全知識|住民税対策の限界と最強の対策

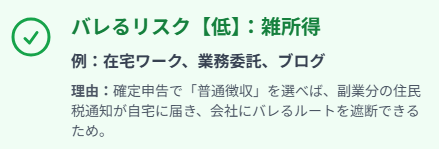

バレるリスクが低い:「雑所得(または事業所得)」の副業

「雑所得」とは、雇用契約に基づかない「報酬」として受け取る収入を指します。事業として本格的に行う場合は「事業所得」となりますが、副業レベルであれば多くの場合「雑所得」に分類されます。

雑所得に該当する副業の具体例としては、クラウドソーシング(データ入力、Webライティング)、Webデザイン、プログラミング、アフィリエイト、ブログ運営、ハンドメイド作品の販売、コンサルティング(業務委託)などが挙げられます。

雑所得の場合、確定申告時に「住民税の徴収方法」の欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すれば、原則として自治体はこれを認めてくれます。その結果、本業(派遣元)には本業分の住民税の通知しか行かず、副業分の住民税の納付書はあなたの自宅に直接届きます。これにより、住民税から副業がバレるリスクをほぼゼロにすることができるのです。

「バレない雑所得の副業」について具体的に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

➡️ 【最強】派遣社員に本当におすすめの副業5選|「バレない」を最優先するなら『雑所得』の在宅ワーク

「住民税の普通徴収」のやり方を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

➡️ 派遣の副業、「住民税でバレる」の嘘と本当。バレないための「普通徴収」やり方と失敗パターン

派遣社員の副業は「禁止」なの?主要派遣会社の就業規則と法律の視点

次に不安になるのが「そもそも副業してもいいのか?」という規約(ルール)の問題です。結論から言うと、多くの派遣会社では「副業を全面的に禁止」はしておらず、「許可制」または「届出制」としているケースが一般的です。

- 憲法上の「職業選択の自由」が保障されている

- 多くの派遣会社は「許可制」または「届出制」を採用

- 本業への支障や競業避止に該当する場合は制限される

- 副業がバレても即クビになる可能性は低い

法律(憲法)上の考え方

まず大前提として、日本国憲法では「職業選択の自由」が保障されています。そのため、労働時間外(プライベート)の活動を会社が全面的に禁止することは、原則としてできません。

ただし、以下のケースに該当する場合、会社は副業を制限または禁止できるとされています。本業への支障として、副業による疲労で本業(派遣業務)に遅刻・欠勤・集中力低下などが出る場合、競業避止として本業(派遣元)の競合他社で働くなど会社の利益を害する場合、会社の信用の毀損として会社の社会的信用を落とすような副業(反社会的なものなど)を行う場合、秘密保持義務違反として本業で知り得た機密情報を利用して副業を行う場合などです。

主要派遣会社の規約はどうなっている?

多くの派遣会社(テンプスタッフ、リクルートスタッフィング、スタッフサービス、パソナなど)の就業規則では、「副業を行う場合は事前に会社の許可を得ること」といった旨の記載がされていることが多いです。これは、上記の条件に該当しないかを会社として確認する必要があるためです。

特に「無期雇用派遣(正社員型)」の場合は、通常の登録型派遣よりも規約が厳しくなる傾向があります。「自分の登録している派遣会社はどうなんだろう?」と不安な方は、個別の解説記事もご覧ください。

➡️ テンプスタッフは副業禁止?バレる?就業規則とバレた時のリアルな対応

➡️ リクルートスタッフィングは副業OK?申請は必要?規約と安全に両立する方法

➡️ スタッフサービスは副業禁止?バレたらどうなる?就業規則を徹底調査

➡️ パソナは副業OK?無期雇用派遣(正社員型)の場合は?申請方法と注意点

➡️ 無期雇用派遣は副業禁止?アデコ・ランスタッド等主要各社の対応と契約書の確認点

もし副業がバレたら「クビ」になる?

「副業禁止」と仮に言われていたとしても、副業が発覚して「即クビ(懲戒解雇)」になる可能性は、上記の条件に該当するよほど悪質なケースでない限り低いです。ただし、就業規則違反であることに変わりはなく、信頼関係が損なわれたと判断されるリスクはあります。

最も現実的なペナルティとしては、「次の契約更新が見送られる(雇い止め)」や「良い派遣先の紹介が減る」といったことが考えられます。バレた時の具体的な対処法やペナルティについては、以下の記事で詳しく解説しています。

➡️ 派遣社員の副業がバレたらクビ?契約解除?就業規則違反のペナルティとバレた時の対処法

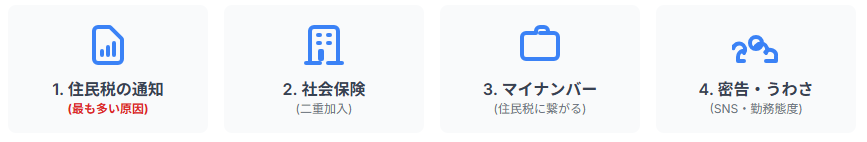

派遣の副業が「バレる」4大理由|最大の落とし穴は「住民税」

副業を許可制としている会社が多いとはいえ、「できれば内緒でやりたい」というのが本音かもしれません。では、なぜ副業はバレてしまうのでしょうか。その主なルートは4つあります。

- 住民税の通知が最も多い原因(対策可能)

- 社会保険の二重加入でバレるケース

- マイナンバーそのものでは直接バレない

- 同僚からの密告やSNSでの発信

理由1:住民税の通知(最も多い原因)

前述の通り、これが最大の原因です。会社(派遣元)は、従業員(派遣社員)に支払った給与額を「給与支払報告書」として1月末までに各自治体に提出します。自治体はそれに基づき住民税を計算しますが、この時、あなたが他で「給与所得」を得ていると、その情報も合算されます。

対策(普通徴収)が失敗すると、合算された(=本業の給与に比して高い)住民税額が「特別徴収税額決定通知書」として会社に届き、経理担当者が「?」と不審に思うのです。この住民税バレの仕組みと、「普通徴収」を成功させる(または失敗する)パターンの詳細は以下の記事で解説しています。

➡️ 派遣の副業はバレる?「住民税でバレる」4つの理由と「給与所得」の副業が危険なワケ

➡️ 派遣の副業、「住民税でバレる」の嘘と本当。バレないための「普通徴収」やり方と失敗パターン

理由2:社会保険(ダブルワーク)

本業の派遣会社で社会保険に加入している方が、副業先でも「週20時間以上」など一定の条件を満たして働くと、副業先でも社会保険への加入義務が発生します。社会保険(健康保険・厚生年金)は、原則として複数の会社で同時に加入(二重加入)できますが、その手続きの過程で「被保険者所属選択・二重事業所所属届」などを提出する必要があり、本業の会社にダブルワークの事実が伝わります。

➡️ 派遣社員の「ダブルワーク」は禁止?副業との違いと社会保険(二重加入)の落とし穴

➡️ 派遣の副業で社会保険は二重加入?扶養から外れる?「106万・130万の壁」と対策

理由3:マイナンバー

「副業先にマイナンバーを提出したら、本業にバレるのでは?」と心配する方がいますが、マイナンバー(個人番号)そのものが原因で、副業が直接会社にバレることはありません。マイナンバーは、税(源泉徴収票など)や社会保険の手続きのために収集が義務付けられています。

行政機関(税務署や自治体)が個人の所得を正確に把握するために使われますが、会社がマイナンバーを使って他社の勤務状況を照会することはできません。ただし、行政機関が所得を把握した結果、前述の「住民税の通知」につながる可能性はあります。

理由4:同僚などからの密告・うわさ

意外と多いのが、このアナログな理由です。副業先で本業の同僚や取引先の人と鉢合わせてしまったり、SNSでの発信(「副業疲れた〜」など)を見られたりして発覚するケースです。また、副業で疲れて本業中に居眠りをしてしまうなど、勤務態度に変化が出ることでも疑われるきっかけになります。

副業の「確定申告」完全ガイド|「20万円以下」の落とし穴と住民税申告

副業とセットで必ず話題になるのが「税金」と「確定申告」です。ここにも大きな誤解が潜んでいます。

- 「20万円以下は申告不要」は所得税のみの話

- 住民税は金額に関わらず申告が必要

- 給与所得と雑所得で申告方法が異なる

- 普通徴収の設定が最重要ポイント

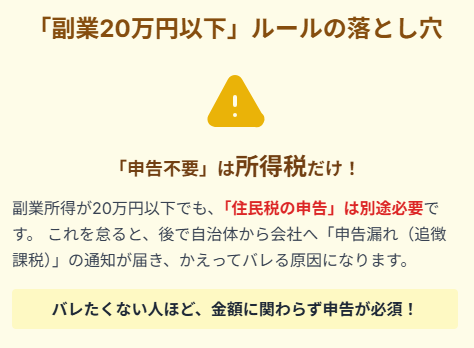

「副業20万円以下なら申告不要」の大きな嘘

「副業の所得が年間20万円以下なら、確定申告は不要」というルールを聞いたことがあると思います。これは「所得税」に限った話です。住民税については、20万円以下であっても申告が別途必要です。

この「住民税申告」を怠ると、どうなるでしょうか?自治体はあなたの副業収入を把握できないため、本業の給与情報だけで住民税を計算します。しかし、もし副業先が(給与であれ報酬であれ)自治体に支払報告書を提出していた場合、後で「申告漏れ」が発覚します。

その結果、自治体から本業の会社へ「住民税の変更通知(追徴課税)」が送られてしまい、かえってバレる原因になるのです。つまり、「バレたくない」からこそ、副業所得が20万円以下であっても、確定申告(または住民税申告)は必須なのです。

➡️ 派遣の副業「20万円以下」なら申告不要は嘘!バレる本当の理由(住民税)と安全な所得の種類

確定申告は「給与所得」か「雑所得」かでやり方が違う

確定申告は、バレ対策のためだけでなく、払いすぎた税金を取り戻す(還付)ためにも重要です。申告のやり方は、あなたの副業が「給与所得」か「雑所得」かで大きく異なります。

副業が「給与所得(バイトなど)」の場合は、本業(派遣元)と副業先、両方の「源泉徴収票」が必要です。2枚の源泉徴収票の内容を合算して申告します。副業が「雑所得(在宅ワークなど)」の場合は、「売上(報酬額)」から「経費(PC代、通信費など)」を差し引いた「所得」を計算する必要があります。本業の源泉徴収票と、自分で計算した雑所得を合算して申告します。

どちらのパターンでも、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れることが、バレ対策の第一歩となります。(前述の通り、給与所得の場合は認められないリスクが残ります)

具体的な申告手順(e-Taxの画面など)は、以下の記事で図解しています。

➡️ 【図解】派遣社員(副業)の確定申告やり方|「給与所得」と「雑所得」2パターンの全手順

確定申告(副業)と「ふるさと納税」

もし副業で確定申告をする場合、「ワンストップ特例」は使えなくなります。確定申告をする際は、必ず「ふるさと納税」の寄付金控除も合わせて申告する必要があるため、忘れないように注意しましょう。

➡️ 派遣社員の副業と「ふるさと納税」|ワンストップ特例は使える?確定申告の方法と注意点

税金・社会保険の疑問を解消|「130万の壁」とダブルワークの注意点

副業を始めると、税金以外にも「社会保険」の壁が気になります。特に扶養内で働いている方や、ダブルワークを検討している方は注意が必要です。

- 106万円の壁:副業先での社会保険加入ライン

- 130万円の壁:家族の扶養から外れるライン

- 社会保険の二重加入がバレる原因になる

- 失業保険は受給中の申告義務がある

「106万円の壁」「130万円の壁」とは?

これは主に「社会保険(健康保険・厚生年金)」の扶養に関する基準です。

106万円の壁(勤務先での社会保険加入ライン)は、副業先での所定労働時間が「週20時間以上」、月額賃金が「8.8万円以上」(その他、学生でないこと、従業員101人以上の企業など)これらを満たすと、副業先でも社会保険への加入が義務付けられます。

130万円の壁(家族の扶養から外れるライン)は、配偶者や親の社会保険の「扶養」に入っている場合、あなたの年間収入(本業+副業)が130万円を超えると見込まれる場合、扶養から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入するか、本業(派遣元)で社会保険に加入する必要があります。(※106万円の壁に該当する場合は、130万円未満でも扶養から外れます)

本業の派遣会社で既に社会保険に加入している方が、副業先でも「106万円の壁」の条件を満たすと、前述の「社会保険の二重加入」が発生し、バレるきっかけになります。

➡️ 派遣の副業で社会保険は二重加入?扶養から外れる?「106万・130万の壁」と対策

➡️ 派遣社員の「ダブルワーク」は禁止?副業との違いと社会保険(二重加入)の落とし穴

失業保険(雇用保険)はもらえる?

「もし派遣契約が終わった時、副業してたら失業保険はもらえない?」という不安も多いです。

受給資格については、本業の派遣会社で雇用保険に加入していれば、副業の有無にかかわらず、退職(契約終了)後に受給資格は得られます。受給中の副業については、失業保険の受給中(待機期間・給付制限期間・受給期間)に副業(アルバイトなど)を行うことは可能ですが、必ずハローワークに申告する義務があります。申告を怠ると「不正受給」となり、厳しいペナルティが課されます。

➡️ 派遣社員が副業したら「失業保険(雇用保険)」はもらえない?バレる?受給条件と手続き

【結論】派遣社員に最適解は?安全な副業の選び方ロードマップ

ここまで「バレるリスク」や「税金・保険」の話をしてきましたが、では結局、派遣社員はどのような副業を選ぶのが最適解なのでしょうか。あなたの「バレたくない度合い」と「副業に何を求めるか」によって、選ぶべき道は2つに分かれます。

- リスク最小化:単発・スキマバイト(給与所得)を選ぶ戦略

- リスクゼロ:在宅ワーク(雑所得)を選ぶ戦略

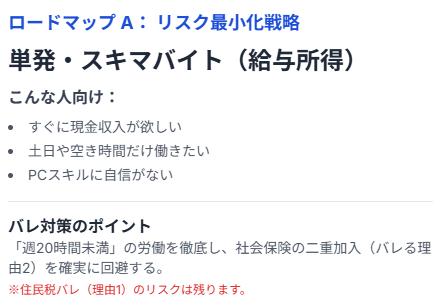

ロードマップA:バレるリスクを「最小化」したい → 『単発・スキマバイト』(給与所得)

「在宅ワークはスキルが不安」「手っ取り早く働きたい」という方は、副業が「給与所得」になる単発バイトやスキマバイトが選択肢になります。

この選択肢は、前述の通り「住民税(普通徴収)」が認められないリスクが残ります。しかし、以下の理由から、一般的な長期アルバイトよりはバレるリスクを「最小化」できます。社会保険に該当しない点として、「週20時間未満」の単発・短時間労働に徹すれば、社会保険の二重加入(理由2)は発生しません。また、言い訳がしやすい点として、もし住民税で指摘されても、「単発で1回だけ手伝った」など、継続的な副業ではないと説明しやすい側面があります。

こんな人におすすめ:

土日だけ働きたい、すぐに現金収入が欲しい、難しいスキルは不要な仕事がいい。

➡️ 派遣の副業は「単発」「土日のみ」がバレにくい!”給与所得”のリスクを最小化する理由とおすすめアプリ

➡️ 派遣の副業「登録だけ」ならバレる?本業にバレずに派遣会社に登録するテクニック

➡️ 派遣社員が「派遣のまま」副業(ダブルワーク)するメリット・デメリットとおすすめ会社

ロードマップB:バレるリスクを「ゼロ」にしたい → 『在宅ワーク』(雑所得)

「本業の派遣会社との関係は絶対に崩したくない」「バレる可能性は1%でも排除したい」という方は、「雑所得」になる副業を選ぶべきです。

この選択肢は、バレる4大理由のうち「住民税」「社会保険」の2つを完全にクリアできます。住民税(普通徴収)が認められる点として、雑所得は、確定申告で「普通徴収」を選べば、まず間違いなく自宅に納付書が届きます。会社にバレるルートが一つ塞がれます。社会保険の対象外である点として、雇用契約ではないため、いくら稼いでも(週何時間働いても)副業先で社会保険に加入する義務は発生しません。(※家族の扶養に入っている場合は130万の壁に注意)

残るリスクは「密告・うわさ」だけですが、これは自分自身の行動(SNS発信など)に気をつければ防げます。

こんな人におすすめ

バレる不安を一切感じずに副業したい、派遣の事務スキル(PC操作、データ入力)を活かしたい、将来的にスキルアップしたい。

派遣社員こそ「在宅ワーク」に向いている理由として、「スキルがないから不安…」と思うかもしれませんが、そんなことはありません。派遣社員として日常的に行っている業務こそ、在宅ワーク市場で非常に需要が高いスキルです。事務・OAスキルはデータ入力、資料作成、経理・人事スキルは経理代行、労務サポート、CADオペスキルは在宅CADオペレーター、(スキル不問)検索・文章力はWebライター、語学スキルは翻訳、英文メール対応などに活かせます。

これらの仕事は、クラウドソーシングサイト(ランサーズ、クラウドワークスなど)で「業務委託」として募集されています。これらは「給与」ではなく「報酬」として支払われるため、「雑所得」となります。

➡️ 【最強】派遣社員に本当におすすめの副業5選|「バレない」を最優先するなら『雑所得』の在宅ワーク

➡️ 【派遣事務スキルを活かす】副業 在宅データ入力は稼げる?

➡️ 【派遣経理スキル】を活かす副業|在宅で稼げる「経理代行」の始め方

➡️ 【派遣OAスキル】を活かす「Webライター」副業の始め方

➡️ 【派遣CADオペ】スキルで稼ぐ副業|在宅ワークの単価相場

➡️ WDB(理系派遣)は副業禁止?研究職・実験補助で副業する方法

派遣の副業に関するFAQ(よくある質問)

まとめ:不安をゼロにして、安全な副業を始めよう

派遣社員の副業は、多くの不安が伴います。しかし、その不安のほとんどは「正しい知識」を持つことで解消できます。

この記事の最重要ポイントを最後にもう一度まとめます。

- 最大の分岐点は「所得区分」:あなたの副業が「給与所得(バレやすい)」か「雑所得(バレない)」か

- バレる最大の原因は「住民税」:「給与所得」は住民税対策(普通徴収)が失敗するリスクが残る

- 「20万円以下」ルールを鵜呑みにしない:住民税の申告は必須。申告こそがバレ対策の第一歩

- 安全な道は2つ:リスク最小化→単発・スキマバイト(給与所得)で社会保険を回避する

- リスクゼロ→在宅ワーク(雑所得)を選び、住民税を「普通徴収」にする

私たち株式会社エフネクストは、派遣社員の皆様が安心してキャリアを築けるよう、全力でサポートしています。副業は、スキルアップや収入増、そして将来のキャリアの選択肢を広げる素晴らしい手段です。

この記事が、あなたの「不安」を「安心」に変え、新しい一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

参考URL一覧

- 国税庁 | No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

- 国税庁 | No.1500 雑所得:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1500.htm

- 国税庁 | 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2520.htm

- 総務省 | 個人住民税:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html

- 厚生労働省 | 雇用保険制度:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/index_00003.html

- 日本年金機構 | 複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.html