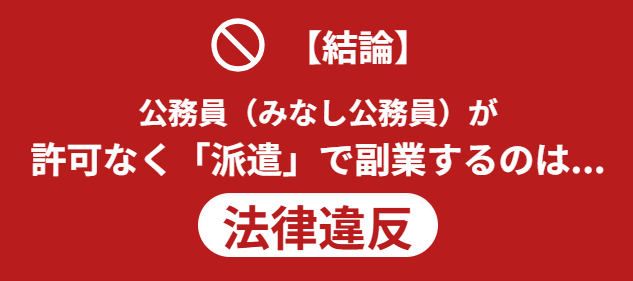

「公務員だけど、派遣で副業したい」「みなし公務員なら大丈夫?」そんな疑問を持つ方が増えています。結論から明確にお伝えします。国家公務員・地方公務員(常勤)が、許可なく派遣社員として副業を行うことは、法律で原則として禁止されており、法律違反となります。

「みなし公務員 副業」についても、多くの場合、常勤公務員と同様の厳しい服務規律が適用され、副業は制限されます。不動産賃貸や農業など、一部例外的に許可申請によって認められる副業もありますが、「派遣」のような営利企業での労働が許可されることは、まずありません。

「バレない方法」を探すのは極めて危険であり、バレた場合は懲戒処分(免職を含む)という最も重い罰則が待っています。

この記事のポイント

- 常勤の公務員(国家・地方)の副業は、国家公務員法・地方公務員法により原則禁止

- 特に「派遣」のような営利企業での労働(給与所得)は、ほぼ100%禁止

- みなし公務員 副業も、多くの場合、常勤公務員と同様に制限される

- 禁止の理由は「職務専念の義務」「信用失墜行為の禁止」「守秘義務」

- 例外的に認められる副業(不動産賃貸、農業など)もあるが、必ず任命権者の許可申請が必要

- 「バレない方法」は存在しない。住民税・社会保険ルートでバレるリスクは民間と同じ

- バレた場合は、「懲戒処分」(戒告、減給、停職、免職)の対象となる

なぜ公務員の副業は厳しく禁止されているのか?【法的根拠】

- 職務専念の義務により、本業である公務に全力を尽くす必要がある

- 信用失墜行為の禁止により、公務員全体の信用を守る必要がある

- 守秘義務により、職務上の秘密漏洩を防ぐ必要がある

- 営利企業等の従事制限により、営利企業での労働が直接禁止されている

公務員の副業禁止は「全体の奉仕者」としての高い公共性と倫理性が求められるため

民間企業の社員や派遣社員の副業とは異なり、公務員の副業禁止は、より重い法的根拠に基づいています。それは、公務員が「全体の奉仕者」であり、高い公共性と倫理性が求められるからです。

根拠1:「職務専念の義務」で本業への影響を防ぐ

国家公務員法第101条および地方公務員法第35条に規定されています。

公務員は、勤務時間中はもちろん、その職務遂行に全力を尽くす義務があります。副業を行うことで、疲労が蓄積し、本業である公務に支障をきたすことは、この義務に違反すると考えられています。特に、派遣のような「時間」を切り売りする労働は、直接的にこの義務と衝突します。

根拠2:「信用失墜行為の禁止」で公務員の信頼を守る

国家公務員法第99条および地方公務員法第33条に規定されています。

公務員は、その職務の内外を問わず、自身の信用を傷つけ、または公務全体の不名誉となるような行為をしてはなりません。副業の内容によっては(例:利害関係のある企業での労働、公序良俗に反する仕事など)、公務員全体の信用を損なうと判断される可能性があります。

根拠3:「守秘義務」で職務上の秘密を保護する

- 国家公務員法第100条および地方公務員法第34条に規定

- 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない(退職後も同様)

- 副業先で意図せず公務情報を漏洩するリスクが高まる

公務員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはなりません(退職後も同様)。副業(特に派遣先)によっては、意図せず公務で得た情報を漏洩してしまうリスクが高まります。この守秘義務は、国民の個人情報や行政の機密情報を守るための重要な義務です。

根拠4:「営利企業等の従事制限」が派遣副業を直接禁止

国家公務員法第103条、第104条および地方公務員法第38条が、「公務員 派遣 副業」を直接禁止する条文です。

国家公務員の場合:

職員は、営利企業の役員等を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない(第103条)。職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等になったり、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する(第104条)。

地方公務員の場合:

職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない(第38条)。

つまり、「派遣社員」として営利企業(派遣会社および派遣先)で働き、報酬(給与)を得ることは、これらの条文に明確に違反するのです。

「みなし公務員 副業」はどうなる?(対象範囲と注意点)

- 「みなし公務員」は職務の公共性から公務員と同等に扱われる

- 日本銀行、国立大学法人、日本年金機構などの職員が該当

- 副業制限の理由は職務の公正性確保、信用維持、守秘義務のため

- 自分の身分と規則を必ず確認する必要がある

「みなし公務員」も多くの場合、常勤公務員と同様の副業制限を受ける

「自分は正規の公務員じゃないから大丈夫」と思っていませんか?「みなし公務員」と呼ばれる立場の方も、多くの場合、常勤公務員と同様の副業制限を受けます。

「みなし公務員」とは?具体的な対象者を解説

「みなし公務員」とは、その職務の公共性・中立性の高さから、刑法(収賄罪など)やその他の法律(副業制限など)において、公務員と同等に扱われる民間人や特定の法人職員のことです。

具体例(一部):

- 日本銀行の役職員

- 国立大学法人の役職員

- 日本年金機構の役職員

- 郵便局株式会社の一部の職員

- 公共インフラ(水道、ガス、電気)に関わる特定の業務従事者

- 指定管理者制度で公の施設の管理を行う団体の職員など

「派遣公務員は副業できますか?」という質問がありますが、「派遣」で公務(またはそれに準ずる業務)を行っている場合、その立場が「みなし公務員」に該当する可能性は十分にあります。

なぜ「みなし公務員 副業」も制限されるのか?

みなし公務員に副業制限が課される主な理由は、常勤公務員と同じく、以下の3点です。

- 職務の公正性の確保:利害関係のある企業で副業し、職務に影響が出るのを防ぐ。

- 信用の維持:公共的な立場にある者の信用を保つ。

- 守秘義務:職務上知り得た情報を漏洩させない。

適用される法律や規則は、その根拠法(例:日本銀行法、国立大学法人法など)や、個別の労働契約・就業規則によって異なります。

【必須】自分の「身分」と「規則」を確認する方法

- 雇用契約書・労働条件通知書で「副業禁止」や「兼業制限」の条項を確認

- 就業規則で副業に関する規定を確認

- 根拠となる法律で「みなし公務員」と規定されていないか確認

- 人事・総務担当者に直接確認することが最も確実

あなたが「みなし公務員」に該当するかどうか、そして副業がどこまで制限されているかは、個別のケースによります。以下の方法で、必ずご自身の状況を確認してください。

最も確実なのは、所属組織の人事・総務担当者に「副業(兼業)は可能か、どのような手続きが必要か」を直接確認することです。安易な自己判断は絶対に避け、「自分は大丈夫だろう」と思い込まないことが重要です。

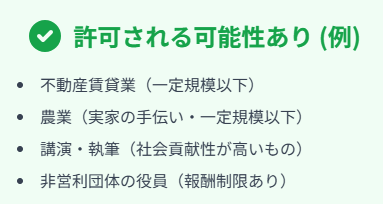

例外的に副業が認められるケースと「許可申請」の実態

- 不動産賃貸業、農業、講演・執筆などは許可される可能性がある

- 許可の条件は職務専念義務に支障がないこと

- 派遣は営利企業への従事に該当するため許可されない

- 職務専念義務との衝突や利害関係の問題がある

許可申請で認められる副業はあるが、「派遣」は対象外

国家公務員法・地方公務員法には、副業禁止の「例外」として、任命権者(所属長など)の許可を得れば認められるケースが定められています。しかし、「派遣」の副業がこれに該当することは、まずありません。

許可申請により認められる可能性のある副業(例)

一般的に、以下の条件を満たす場合に、許可される可能性があります(最終的な判断は任命権者および人事院規則・条例によります)。

許可の条件:

- 職務専念義務に支障がない:勤務時間外に行われ、疲労等で本業に影響しない

- 信用失墜行為にあたらない:公務員の信用を損なわない内容である

- 守秘義務に反しない:職務上の秘密を利用しない

- 利害関係が生じない:職務と直接的な利害関係がない

具体的な副業例(許可されやすいもの):

- 不動産賃貸業:一定規模以下(例:家賃収入500万円未満、独立家屋5棟未満など)

- 農業:実家の農業を手伝うなど、一定規模以下

- 講演・執筆:職務に関連する専門知識を活かすもので、社会貢献性が高い場合(単発的・非継続的なものに限る場合が多い)

- 非営利団体の役員:社会貢献活動(報酬額に制限あり)

- 家業の手伝い:無報酬またはごく少額の報酬で、一時的なもの

なぜ「派遣」の副業は許可されないのか?3つの理由

「公務員 派遣 副業」が、上記の例外規定で許可されることは、まず考えられません。

理由1:営利企業への従事

派遣は、営利企業(派遣会社・派遣先)に「雇用」され、労働力を提供し、「給与」を得る行為です。これは、国家公務員法第103条・地方公務員法第38条で原則禁止されている行為そのものです。

理由2:職務専念義務との衝突

派遣労働は「時間」で管理されます。勤務時間外とはいえ、他の企業に一定時間拘束されることは、職務専念義務に支障をきたす可能性が高いと判断されます。

理由3:利害関係・信用問題

派遣先によっては、公務と利害関係が生じる可能性や、公務員の信用を損なう可能性を完全に排除できません。

「派遣公務員は副業できますか?」という質問に対しても、それが「派遣」という形態である限り、答えは「No」です。

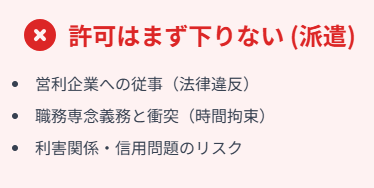

「バレない方法はある?」公務員の副業バレのリスクと結末

「バレない方法」は存在せず、バレた場合は懲戒処分の対象

- 住民税バレ:給与支払報告書から合算された住民税額で確実にバレる

- 社会保険バレ:二重加入の手続きで100%バレる

- 懲戒処分:免職、停職、減給、戒告のいずれかが下される

- 民間と違い法律違反のため言い訳は通用しない

「法律で禁止されていても、バレなければいいのでは?」その考えが、あなたの人生を破滅させる可能性があります。公務員の副業バレのリスクと、その結末(ペナルティ)は、民間の比ではありません。

バレる仕組みは民間と同じ(だが、言い訳は通用しない)

もしあなたが禁止されている「公務員 派遣 副業」を行った場合、バレる仕組み自体は民間企業と同じです。

住民税バレの仕組み:

派遣先(給与所得)が役所に給与支払報告書を提出 → 役所が本業(公務)と副業の給与を合算 → あなたの所属する官公庁・自治体の「給与担当」に(合算された)住民税額が通知され、確実にバレます。

※公務員の場合、「普通徴収」が認められる可能性は民間以上に低いです。

社会保険バレの仕組み:

あなたが本業(共済組合等)で社会保険に加入し、副業の派遣先でも週20時間の壁を超えた場合、二重加入の手続きで100%バレます。

民間企業なら「言い訳して始末書」や「契約更新しない」で済む(済まない場合もある)かもしれませんが、あなたは「法律違反」を犯しているのです。言い訳は一切通用しません。

バレた場合のペナルティ:「懲戒処分」(免職を含む)

公務員が法律(国家公務員法・地方公務員法)に違反した場合、その処分は「懲戒処分」として厳格に定められています。

| 懲戒処分の種類 | 内容 |

|---|---|

| 免職 | 公務員の身分を失う(=クビ)。退職金も不支給または減額 |

| 停職 | 一定期間、職務に従事できず、その間の給与は支給されない |

| 減給 | 一定期間、給与が減額される |

| 戒告 | 文書で厳重注意を受け、人事記録に残る。昇進等に影響 |

副業の内容、期間、収入額、悪質性、本業への影響などを総合的に判断され、これらのいずれかの処分が下されます。過去には、アルバイト程度の副業であっても「停職」や「減給」、悪質な場合は「免職」となった事例も多数報告されています。

「バレない方法」を探すことは、この「懲戒処分(最悪の場合、失職)」のリスクを自ら招き入れる、極めて危険な行為なのです。

結論:「公務員 派遣 副業」は絶対にNG。合法的な道を選ぼう

「派遣公務員は副業できますか?」「みなし公務員 副業は大丈夫?」「バレない方法はないの?」

これらの疑問に対する最終的な答えは、「No」です。

- 常勤の公務員・みなし公務員が、許可なく「派遣」で副業することは法律違反

- 例外的な許可申請の対象に、「派遣」は含まれない

- バレる仕組みは存在し、バレた場合は「懲戒処分(免職含む)」が待っている

もし、どうしても副収入が必要な場合は、以下の合法的な道を選ぶしかありません。

選択肢1:正規の許可申請を行う

あなたの所属組織で認められている可能性のある副業(不動産、農業、家業手伝いなど)がないか、人事担当者に正直に相談し、正規の許可申請を行う。

選択肢2:公務員を退職する

公務員を退職し、民間企業への転職や独立(その場合は開業届)を検討する。

「バレない方法」という幻想を追い求めるのは、今すぐやめてください。あなたの将来とキャリアを守るために、正しい選択をすることが何より重要です。

公務員の派遣副業に関するFAQ(よくある質問)

参考URL一覧

- e-Gov法令検索 | 国家公務員法:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000120

- e-Gov法令検索 | 地方公務員法:https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261

- 人事院 | 副業(兼業)について(国家公務員)https://www.jinji.go.jp/seisaku/kinmu/page_00132.html

コメント